|

19 赤坂宿 大橋屋 長福寺 力寿姫墓 宮道天神社 宮路山頂上 宮路越え切通し 愛知 10km 2007/04/29

|

| 三河湾の見える宮路山へ行ってきました。標高361mの里山。

能「石橋」のワキ大江定基(さだもと) の愛妾・力寿姫(りきじゅひめ)のお墓をお参り。天武、持統天皇の子、草壁皇子の宮道(みやじ)天神社をお参りして、宮道天神社奥の院へのルートで登った。 初めてのルートで、約2時間を要した。名電赤坂駅9時出発。 他に、旧鎌倉街道の宮道天神社から宮路越え切り通しのルート。赤坂宿の町道宮路線から宮路越え切り通しの一般ルート。旧鎌倉街道の音羽町長坂から林道を通り、宮路越え切り通しのルート。蒲郡市清田から五井山経由のルート。御津(みと)町から南斜面を登るルート。これらのルートは一応歩いた。 |

宮路山。 標高361m。 宮路山。 標高361m。

左:名電赤坂駅から。 右:長福寺から。 |

赤坂宿の大橋屋。御宿所として営業中。 赤坂宿の大橋屋。御宿所として営業中。

最盛期には80軒はあったという。ここも、勿論、飯盛女がいた。 |

御休み処。 御休み処。

トイレ休憩して、宮道天神社のルートを登ろうと、旧東海道を東に戻る。 |

彦十郎家本陣跡。422畳の広さがあったという。 彦十郎家本陣跡。422畳の広さがあったという。

本陣は、初めは彦十郎家1軒。後4軒となる。

|

長福寺。 長福寺。

三河国司大江定基との別れを悲しみ死んだ、長者の娘力寿姫の菩提を弔うために建立された。 裏の山のお墓の中の1番奥に、力寿姫の墓があった。 |

| 大江定基(さだもと)

寂照(じゃくしょう、応和2年(962年) − 長元7年(1034年))は、平安時代中期の天台宗の僧・文人。俗名大江定基。三河入道・三河聖・円通大師とも称す。 文章・和歌に秀で図書頭・三河守を歴任。1003年(長保5年)中国の宗に渡るが、帰国は出来なかった。 能「石橋」 シテ前童子 シテ後獅子 ワキ寂昭(大江定基) 入唐渡天して仏跡を拝み廻り、清涼山に来て石橋 を渡ろうとすると、樵夫が出てきて、この橋は昔の高僧すら難行苦行した後に初めて渡る橋で、容易に渡るべきでないと諫め、橋の謂われなど語り、向こうは文殊の浄土で今に奇特が起こるだろうと入って消え去る。その後、その通りになり、牡丹の花を分けて獅子が現れ雄壮華麗な獅子舞を見せる。 |

力寿姫の墓。 力寿姫の墓。 |

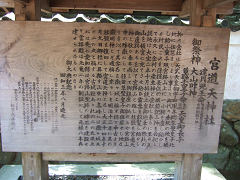

宮道天神社。 宮道天神社。

天武、持統天皇の子、草壁の皇子を祭っている。 宮道天神社は昔から雨乞いの社として知られていた。 |

江戸時代、大干ばつに見まわれたとき、宮道天神社に雨乞いの祈願をしたが霊験がないので、当時の神官金沢某が百万遍の大念仏を修め、のち祈願をしたら大雨が降ったといわれている。 それ以後8月の第3土,日曜日に雨乞いの祭りが行われるようになり,お囃子を乗せた3台の山車やお神輿の渡御(とぎょ)や歌舞伎行列が旧赤坂宿を練り歩く。 |

旧鎌倉街道との分岐点。 旧鎌倉街道との分岐点。

今日は、左、奥の院へ。 |

樹木の手入れが入っていない。 樹木の手入れが入っていない。

檜の根元の枝払いがしてない。 |

登山道。 登山道。

急な狭い道。 町道宮路線の道は、さすがに良い道だ。 |

中腹にあった、鳥居。 中腹にあった、鳥居。

崩れ落ちていた。大正時代の物。 |

奥の院。 奥の院。

下から、仰ぎ見るのは初めて。 |

宮路山頂上。11時到着。 宮路山頂上。11時到着。

数十人が食事していた。3歳くらいの子もいた。 これから、五井山へ行く人が多いらしい。 |

宮路山頂上から三河湾。 宮路山頂上から三河湾。 |

新緑。 新緑。 |

宮路越し切り通し。 宮路越し切り通し。

持統上皇、草壁皇子。 聖徳太子の跡もあり、義経、頼朝も。 十六夜日記の作者も。 |

|

以 上 TOPへ戻る |