|

23 清見寺 坐漁荘 万葉歌碑 薩埵峠 静岡 14km 2009/02/07

|

| 1月の下旬から、富士山がきれいだったので、見たくなった。

6日の晩、天気予報と天気図を見て、行くことにした。 休日乗り放題切符(豊橋〜国府津、甲府まで) 2600円で、出かけた。 |

9:30 興津駅。 9:30 興津駅。

晴天だ。 先に、清見寺に行っても大丈夫、と判断した。 |

左9:45 右10:39 清見寺。 左9:45 右10:39 清見寺。

1時間程で、曇ってしまった。 |

清見寺本堂。お参り。 清見寺本堂。お参り。

臨済宗の禅寺。 |

六道地蔵尊。お寺の入り口にあった。 六道地蔵尊。お寺の入り口にあった。

人は、冥土に行って六道の辻に出るという。そして、生前の行いによって、六道のいずれかの道を行くという。 地蔵尊は、六道の辻に立って、行く人の心の支えとなっているそうです。 六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天上道)。 |

聖観世音菩薩銅像。 聖観世音菩薩銅像。

この像を拝して 清見寺海を仰ぎてうろくづも救はれぬべき身と思ふらん 与謝野晶子 海 は 梅 かな? 調べておきます。09.02.11 海 で良いようです。 |

五百羅漢石像。 五百羅漢石像。

江戸中期の物で、作者は判らないという。 |

藤村藤村の「桜の実の熟す時」に、この羅漢の記述がある。 藤村藤村の「桜の実の熟す時」に、この羅漢の記述がある。 |

後生車。 後生車。

お参りして回すと、御利益があるそうだ。 |

清見寺境内から海を見る。 清見寺境内から海を見る。

三保の松原は、もう、見えない。山下清が嘆いていたよ。 |

高山樗牛「清見寺鐘声」の碑文。 高山樗牛「清見寺鐘声」の碑文。

鐘の音はわがおもひを追うて幾度かひびきぬ・・・・・・

|

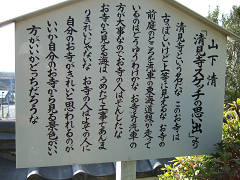

山下清の「清見寺スケッチの思い出」。 山下清の「清見寺スケッチの思い出」。 |

句碑。 句碑。

秋晴や三保の松原一文字 |

家康のお手植えの臥龍梅。 家康のお手植えの臥龍梅。

来遊の節に詠む 龍臥して法の教へをきくほどに梅花の開らく身となりにけり 与謝野晶子 |

謡曲「三井寺」の梵鐘、ここにあり。 謡曲「三井寺」の梵鐘、ここにあり。

清見ケ関の女が、人さらいにさらわれたわが子を捜し訪ねて、 京都・清水寺参籠の霊夢で、三井寺へ参れと告げら、行って狂人のごとく鐘を撞くと・・・・と言う物語の鐘です。 秀吉が、関東平定の時、この鐘を戦いに使ったという。

|

| 隣の瑞雲院境内の寒桜の木のもとに (写真を忘れる)

寒さくら清見の寺に唯た一枝忍ふむかしのある如く咲く 与謝野晶子 |

清見寺際に、 清見寺際に、

高山樗牛仮寓之跡の碑。 |

10:10 政治家、西園寺公望の別荘、坐漁荘(ざぎょそう)。 10:10 政治家、西園寺公望の別荘、坐漁荘(ざぎょそう)。

この辺りは、風光明媚な暖かい地であった。 建物は、犬山市の明治村に移設したので、あった場所に再建した。 |

|

庭に出て、海を見ていたら、ボランティアの案内係さんに声を掛けられた。 バイパスの辺りが波打ち際で、岩がゴロゴロしていた。ここより西に、袖師の海水浴場があった。砂利の浜だった。臨海学校で、3年通ったことなど話す。富士山は、今日は、駄目という。 |

10:40 正岡子規は、ここに転居する予定だったが、果たさず、その2年後死んだという。 10:40 正岡子規は、ここに転居する予定だったが、果たさず、その2年後死んだという。

野菊が好きだったということから、野菊の歌壇を作ったという。 月の秋興津の借家尋ねけり 子規 |

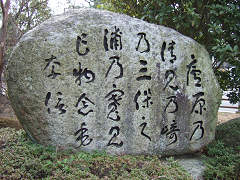

清見潟公園に歌碑。 清見潟公園に歌碑。

万葉集巻3ー296 廬原の清見の崎の三保の浦のゆたけき見つつ物思ひもなし (いおはらのきよみがさきのみほのうらゆたけきみつつものおもひもなし) |

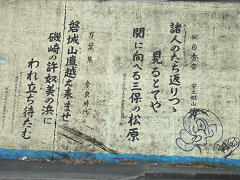

諸人のたち返りつつ見るとてや関に向へる三保の松原 関白秀吉 諸人のたち返りつつ見るとてや関に向へる三保の松原 関白秀吉

磐城山直越え来ませ磯崎のごめみの浜にわれ立ち待たむ 万葉集 |

|

清見寺ゆく手にうつる花の色いくほどもなく紅葉しにけり 豊臣秀吉

清見がた波ものどかにはるる日は関より近き三保の松原 兼好法師 清見がた沖の岩こす白波に光をかはす秋の夜のつき 西行法師 清見がた雲にも関のあるならば月をそめよ三保の松原 武田信玄 この眺め明りて寂びし引き潮の海苔の田遠く清見寺見ゆ 北原白秋 西東あわれさ同じ秋の風 芭蕉 春風や三保の松原清見寺 鬼貫 |

昔の堤防道路。 昔の堤防道路。

海側は、堤防で、天辺まで、ほとんど埋まっている。 陸側は、2m位の石積。その上に家が建つ。 |

興津川に掛かる、1号線の橋。左の山辺りが、1番、海にせり出している。東名高速とJR在来線がトンネルになっている。1号線のみオープン。新幹線は、トンネル。 興津川に掛かる、1号線の橋。左の山辺りが、1番、海にせり出している。東名高速とJR在来線がトンネルになっている。1号線のみオープン。新幹線は、トンネル。

ここは、地滑り地帯。しょっちゅう、治山工事中だ。 旧道を行かなければならなかったが、1号線を歩いてしまった。横断箇所がなく、車の切れ目を待ち、走った。 |

薩埵峠手前の休憩所。 薩埵峠手前の休憩所。

峠への登り口。 |

興津の寒桜。 興津の寒桜。

2月14日(日)には、原木の一般公開があるという。 |

薩埵峠。 薩埵峠。 |

富士山はなし。 富士山はなし。 |

| 由比駅まで歩き、電車に乗る。

西行きはわずか。三島から新幹線に乗るという、東京方面の人で、席は満杯。 次の日、8日は、1日中、富士山は見えていた。9日は、全然駄目でした。 10日は、低気圧が抜けて、多分、よく見えるのではないか。 天気図が、春型になってきたが、後、2回は出かけよう。 |

|

以 上 TOPへ戻る |