|

33 さった峠 清見寺 魚座荘 水口屋ギャラリー 静岡 14km 2012/05/13

|

| 謡曲仲間4人で出掛けた。いつも通り、在来線で。

皆さんに、私の良いと思ったことをやって見せようと言う意志が大きいようです。女房に死なれたせいかもしれません。 私の謡曲の師匠が、晩年に弟子に自分をみんな教えておこうという態度が見え、私も習得するよう努力しました。その師匠も亡くなって3年が過ぎました。 師匠のせいかもしれません。 |

9時45分、由比駅から歩く。

9時45分、由比駅から歩く。

集落が切れて、さった峠への登り口。 |

富士山は、雪の頭のみ。 富士山は、雪の頭のみ。 |

11時15分、さった峠の碑。

11時15分、さった峠の碑。 |

| 興津駅前で昼食。ビールを飲む友あり。飲めない私が恨めしく眺める。

あと、清見寺、座魚荘、水口屋ギャラリーを。 |

13時、清見寺お参り。

13時、清見寺お参り。

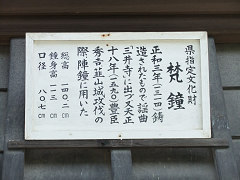

臨済宗、禅宗の寺。 謡曲「三井寺」のシテ、子を探しに三井寺に来た母親は、ここの出身だった。 |

三井寺の鐘は、ここにあり。 三井寺の鐘は、ここにあり。 |

五百羅漢石像。江戸中期の作、作者は判らないという。 藤村藤村の「桜の実の熟す時」に、この羅漢の記述がある。 |

聖観世音菩薩銅像。 聖観世音菩薩銅像。

晶子、この像を拝して詠う。 清見寺海を仰ぎてうろくづも救はれぬべき身と思ふらん 与謝野晶子 |

臥龍梅 家康お手植えという。 臥龍梅 家康お手植えという。

龍臥して法の教へを聞くほどに梅花の開く身となりにけり 与謝野晶子 |

秋晴や三保の松原一文字 秋晴や三保の松原一文字

作者は<万木>。政治家大野伴睦の俳号という。 |

高山樗牛「清見寺鐘声」の碑。明治30年頃、興津で静養していた。 高山樗牛「清見寺鐘声」の碑。明治30年頃、興津で静養していた。文鐘の音はわがおもひを追うて幾度かひびきぬ・・・ |

咸臨丸乗組員殉難碑。 咸臨丸乗組員殉難碑。

清水港で、官軍に殺され、海に放り込まれた幕府軍を弔ったという。 |

| 「食人之食者死人之事」と刻む。

読み「人の食ヲ食セシ者ハ人ノ事ニ死ス」 意味「人の恩を受けているものはその人のために死ねる」 旧幕艦隊の長であった榎本武揚が、旧幕の壮士の死が義によるものであることを韓信が引用した諺を刻んだと言う。 清水の次郎長は「死者に官軍も賊軍もない。皆、仏だ」と言って手厚く葬ったそうです。 |

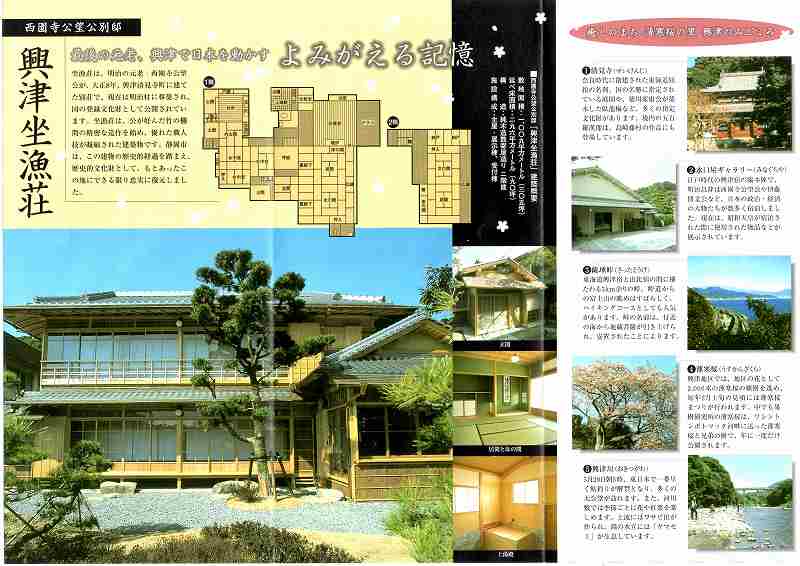

興津坐漁荘を見学。 興津坐漁荘を見学。

明治・ 大正・昭和の政治家、西園寺公望(さいおんじきんもち)の別荘を平成16年に復元 した建物です。 「興津詣で」という言葉があったという。 |

庭。 向こうの野球場の半分は海だったという。 掛軸。 豊岡鉄斎筆。 |

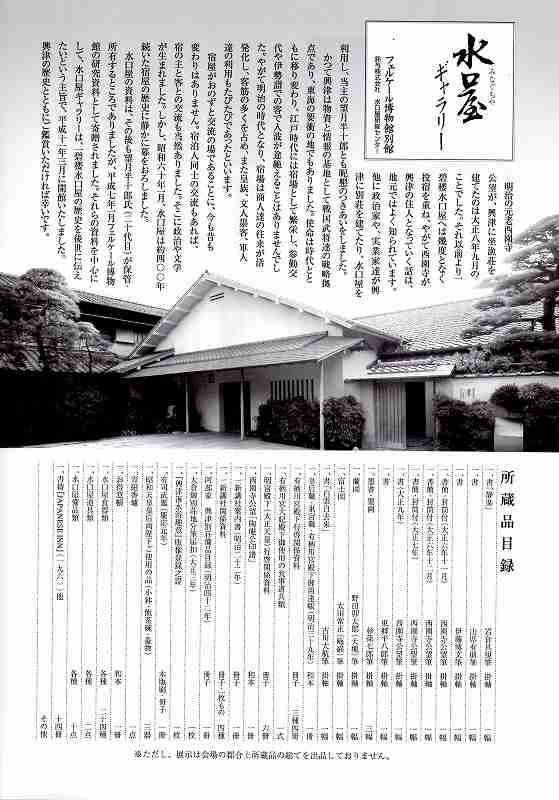

水口屋ギャラリー見学。 水口屋ギャラリー見学。

興津宿の脇本陣であったが、明治になり旅館に。昭和60年廃業。 現在、鈴与のフェルケール博物館別館。 明治以降も、西園寺公望、伊藤博文などの日本の政治、経済の表舞台で活躍した人達の数多い宿泊を得たが、約400年の宿屋を閉じた。 昭和天皇も泊まったという。 |

書、書簡、絵画、など展示。 書、書簡、絵画、など展示。 |

| 15時、興津駅から電車に乗る。

こっくりこっくりで、瞬く間に豊橋に着く。 |

|

以 上 TOPへ戻る |