|

5 関ヶ原 野上 垂井 南宮神社 赤坂 美江寺 河渡 岐阜

30km 1996/09/04

中山道へ

|

| 関ヶ原から歩き始める。

道の開削で北側がえぐられている桃配山。徳川家康が本陣を置いた所だ。また、壬申の乱の時の吉野

軍の本陣でもあったようだ。 道の開削で北側がえぐられている桃配山。徳川家康が本陣を置いた所だ。また、壬申の乱の時の吉野

軍の本陣でもあったようだ。

桃配山の由来説明板があった。吉野軍の大将、大海人皇子が陣を張った時、桃を献上したところ、これがあまく甘かったので、全軍の兵士に配った。士気がいやがうえにも高まり、大勝した。それから桃配山と言うようになった

とのこと。

|

関ヶ原町野上の里。謡曲「班女」の古里。野上の宿の女、花子が旅の途中の吉田少将と契るが、少将の去った後、忘れられず、形見に交わした扇を持って訪ね歩いた末、京の糺すの森で再会する物語である。

関ヶ原町野上の里。謡曲「班女」の古里。野上の宿の女、花子が旅の途中の吉田少将と契るが、少将の去った後、忘れられず、形見に交わした扇を持って訪ね歩いた末、京の糺すの森で再会する物語である。

班女の名は、漢の宮女、班女が帝の寵愛を失ったのを、「秋の扇」に例えたことに由来する。班女の観音堂があった。

|

昔の姿を残している垂井の一里塚、国の指定史跡となっている。 昔の姿を残している垂井の一里塚、国の指定史跡となっている。 |

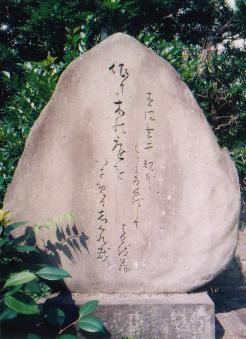

本龍寺をお参り。お寺の一部は脇本陣門を移設したとのこと。また、芭蕉ゆかりの時雨庵あり。 本龍寺をお参り。お寺の一部は脇本陣門を移設したとのこと。また、芭蕉ゆかりの時雨庵あり。

「作り木の庭をいさめるしぐれ哉」の句碑。

|

南宮大社の大鳥居。南宮大社をお参り。鍛冶屋、金属屋の神様である。

大和朝廷の征伐する所は、大抵、鉄を産するところのようだ。何気ない神話のようであるが、よく見てみると、いろいろ読めるものがあるようです。 南宮大社の大鳥居。南宮大社をお参り。鍛冶屋、金属屋の神様である。

大和朝廷の征伐する所は、大抵、鉄を産するところのようだ。何気ない神話のようであるが、よく見てみると、いろいろ読めるものがあるようです。 |

垂井の泉。大ケヤキの根本から、湧き出ていて、枯れることがない。平安時代から歌に詠まれている

とのこと。 垂井の泉。大ケヤキの根本から、湧き出ていて、枯れることがない。平安時代から歌に詠まれている

とのこと。 |

室町幕府も少しぐらつき始めの頃、応仁の乱の始まる20年位前に足利の一族の反乱があった時、負けた足利持氏の遺児、春王丸、安王丸は捕らえられ、京へ送られる途中、ここで殺された。辞世の歌が残っている。お墓をお参り。 室町幕府も少しぐらつき始めの頃、応仁の乱の始まる20年位前に足利の一族の反乱があった時、負けた足利持氏の遺児、春王丸、安王丸は捕らえられ、京へ送られる途中、ここで殺された。辞世の歌が残っている。お墓をお参り。

春王丸 13歳 夏草や青野が原に咲くはなの身の行衛こそ聞がまほしけれ

安王丸 11歳 身の行衛定めなければ旅の空命も今日に限ると思えば

|

垂井の追分。東海道に出る美濃路との分岐点。 垂井の追分。東海道に出る美濃路との分岐点。

青墓の里。頼朝、義経らの父、源義朝は平治の乱で破れ、子の義平、朝長とともに、ここ青墓まで逃れ来た。ここで、重傷の朝長が死に、義朝は、この後、知多野間にて殺された。朝長の墓が山の中に残っている。

謡曲「朝長」がある。

また、熊坂長範の物見の松がある。謡曲「熊坂」の長範である。朝長、熊坂とも、今回は省略した。

|

小篠竹

(こざさだけ)の塚あり。「青墓にむかし照手姫という遊女ありこの墓なりとぞ 照手姫は藤沢にも出せりその頃両人ありし候や詳ならず」の説明があった。 小篠竹

(こざさだけ)の塚あり。「青墓にむかし照手姫という遊女ありこの墓なりとぞ 照手姫は藤沢にも出せりその頃両人ありし候や詳ならず」の説明があった。

しかし、慈円の歌あり。「一夜見し人の情にたちかえる心に残る青墓の里」

|

赤坂宿の赤坂港跡。昔は船の交通網があった所。 赤坂宿の赤坂港跡。昔は船の交通網があった所。 |

呂久(ろく)は今の揖斐川左岸にあるが、江戸時代は右岸だった。

揖斐川の今と違っていた。明治時代に今の流れに改修したとの説明があった。 呂久(ろく)は今の揖斐川左岸にあるが、江戸時代は右岸だった。

揖斐川の今と違っていた。明治時代に今の流れに改修したとの説明があった。 |

美江寺宿は、本陣跡はあったが、宿場の雰囲気は何もない。 美江寺宿は、本陣跡はあったが、宿場の雰囲気は何もない。

河渡宿も何もなし。

|

| |

|

以 上 TOPに戻る

|