|

1 福島 白河関 金売吉次墓 静御前堂 王宮伊豆神社 文知摺石 医王寺 安達ヶ原

1993/08/07〜1993/05/08 作成 2003/06/02

能舞台の名所・旧跡へ

|

白河の関を尋ねた。陸奥への、どうしても通らなければならない場所にある。義家が前九年の役の際、幌(ほろ)を掛けた楓。義経が頼朝の元に駆けつける時、戦勝を祈願して矢を射立てた松。平兼盛、能因法師、梶原景季の歌碑。等があった。謡曲「遊行柳」のワキ、遊行上人も通り、芭蕉も通った。 白河の関を尋ねた。陸奥への、どうしても通らなければならない場所にある。義家が前九年の役の際、幌(ほろ)を掛けた楓。義経が頼朝の元に駆けつける時、戦勝を祈願して矢を射立てた松。平兼盛、能因法師、梶原景季の歌碑。等があった。謡曲「遊行柳」のワキ、遊行上人も通り、芭蕉も通った。 |

白河市皮篭の金売吉次の墓をお参り。吉次は謡曲「烏帽子折」のワキである。砂金を持って藤原秀衡へ戻る時、盗賊に襲われ死んだ。小金橋、金分田、小金田の字名が残っている。真ん中の宝篋印塔(ほうきょういんとう)吉次、左吉内、右吉六の墓。 白河市皮篭の金売吉次の墓をお参り。吉次は謡曲「烏帽子折」のワキである。砂金を持って藤原秀衡へ戻る時、盗賊に襲われ死んだ。小金橋、金分田、小金田の字名が残っている。真ん中の宝篋印塔(ほうきょういんとう)吉次、左吉内、右吉六の墓。 |

郡山市静町の静御前堂お参り。都落ちした義経を追ってきたが、下僕小六も死んで、万策つき、「かつぎ」を捨て、乳母ともに池に身を投げた。地元の人がお堂を建てた。 郡山市静町の静御前堂お参り。都落ちした義経を追ってきたが、下僕小六も死んで、万策つき、「かつぎ」を捨て、乳母ともに池に身を投げた。地元の人がお堂を建てた。 |

郡山市片平町王宮の王宮伊豆神社お参り。

謡曲「采女」に、陸奥に派遣された葛城王(橘諸兄)が、役人の粗末な接待を怒った時、采女なりける女が酌して、歌を詠み、舞を舞った。王は機嫌を直し、宴を続けた事が謡われている。この王がこの社の神さんである。又、采女のご神体も祀られている。鎌倉時代、伊豆大神、箱根大神、三嶋大神を合祀して、王宮伊豆神社になった。 郡山市片平町王宮の王宮伊豆神社お参り。

謡曲「采女」に、陸奥に派遣された葛城王(橘諸兄)が、役人の粗末な接待を怒った時、采女なりける女が酌して、歌を詠み、舞を舞った。王は機嫌を直し、宴を続けた事が謡われている。この王がこの社の神さんである。又、采女のご神体も祀られている。鎌倉時代、伊豆大神、箱根大神、三嶋大神を合祀して、王宮伊豆神社になった。

近くに采女公園があり、采女塚、山の井の清水があるが、行かなかった。郡山では、毎年、采女祭りが行われ陸奥の五代祭りの1つになっている。

|

8月8日、福島市山口の文知摺観音をお参りし、文知摺石を拝見。 8月8日、福島市山口の文知摺観音をお参りし、文知摺石を拝見。

芭蕉の像あり。 「早苗とるてもとや昔しのぶ摺」の句が刻まれている。謡曲「融」のシテ、源融(嵯峨天皇の皇子)と恋仲になった、長者の娘、虎女は、再会を待ちわび文知摺観音に日参した。満願の日、ふと、文知摺石を見ると、融の面影が浮かんで見えたが、直ぐ消え去ってしまった。

「みちのくのしのぶもちすりたれゆえに 乱れむと思ふわれならなくに」

融のこの歌を受け取ると、虎女は、失意の谷底に落ち病の床につき、やがて若い生涯を閉じた、というものである。

|

|

芭蕉の句碑

、融の歌碑もあった。 芭蕉の句碑

、融の歌碑もあった。

|

飯坂温泉の近くの、佐藤荘司の菩提寺、医王寺をお参り。荘司夫妻、子の継信・忠信の墓があった。 飯坂温泉の近くの、佐藤荘司の菩提寺、医王寺をお参り。荘司夫妻、子の継信・忠信の墓があった。

謡曲「接待」は、山伏接待にことよせ、母が義経一行を接待する。隠していた身分も、母に見破られ、うち解け、佐藤兄弟の武勇を語り、継信の子、鶴若もけなげに接待した。鶴若は、供を願うが、慰め賺され泣きながら一行を見送る、すじである。

|

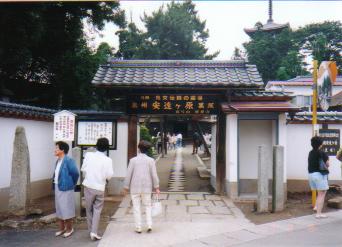

二本松市の安達ヶ原、観世寺をお参り。境内は、巨岩の積み上がった、鬼の住処らしい

様子である。 二本松市の安達ヶ原、観世寺をお参り。境内は、巨岩の積み上がった、鬼の住処らしい

様子である。 |

謡曲「安達ヶ原」は、熊野の山伏が宿を求めると唯1人の老婆がいた。留守中、閨の中は見るなと言って薪を取りに山へ行くが、中を見てしまい、逃げ出す。老婆は、これを知って追いかけるが、山伏に祈り伏せられ消え失せる、すじである。 謡曲「安達ヶ原」は、熊野の山伏が宿を求めると唯1人の老婆がいた。留守中、閨の中は見るなと言って薪を取りに山へ行くが、中を見てしまい、逃げ出す。老婆は、これを知って追いかけるが、山伏に祈り伏せられ消え失せる、すじである。 |

| |

|

以 上 TOPへ戻る

|