|

15 長野 高遠町絵島囲み屋敷 中央構造線 溝口露頭 北川露頭 大鹿村博物館 安康露頭 2003/06/29

|

| 長野茅野市から、152号線で、山には入り、南下する。152号線は、中央構造線に沿ってある谷間の国道である。中央構造線は、関東から九州にいたる古来からの大断層で、この辺りでは、茅野、杖突峠、高遠、大鹿、地蔵峠、上村、青崩峠、静岡県水窪、佐久間、愛知県豊川を通っている。断層の壊れた岩石を削って川が出来、浸食して、谷々を埋め、古来から人が住み着いていた。所々にその断層の境界が露出している場所があり確認に出かけた。 |

高遠の歴史博物館を見る。織田軍による武田氏攻略で、高遠城主としてこれを迎え撃った仁科五郎信盛が壮絶な戦いをした様子。江戸時代にこの地を治めた藩主内藤氏が着用した具足や藩経営に関わる資料などが展示。 |

絵島の囲い屋敷を見る。「絵島生島」の絵島だ。将軍の親の墓の代参の後、生島の芝居を見て、飲んで、帰宅時間に遅れた。当時としては、ままあることで済ますのが普通であったが、是が問題となり大勢の処分者が出た。江戸大奥の勢力争いが裏にあったらしく、絵島は高遠に流され、生島は三宅島へ流罪となる。 絵島は、この粗末な囲い屋敷で、30年近く生きた。途中、恩赦があり、生島は江戸に戻るが、絵島には及ばなかった。書物も、筆も駄目だったと説明があった。 |

有島生馬の歌碑があった。 「物語まぼろしなりし わが絵島 墓よやかたよ 今うつつの里」 |

川を見下ろす写真:右が西側の花崗岩などマグマの変成岩(三河の花崗岩、さば土、御在所の山、六甲山など)、左が、緑色岩、砂岩など大洋性の岩(二見浦の夫婦岩、大歩危など)。 上を見上げる写真:同じ場所を見上げているので、左右逆。冬、木々が枯れて地肌が現れた時は、もっと良く見分けが付きそうだ。 |

|

大鹿村博物館の北の山で、大きく崩壊した山肌があった。今は公園にもなっているが、昭和36年に飯田地方の大豪雨で、大崩壊を起こした大西山と見た。大陸側の岩石、花崗岩は風化しやすく、土砂崩れの宝庫である。 |

| 飯田市の恵那山寄り、阿智村の昼神温泉に泊まった。戦後、鉄道敷設の調査の時、温泉が出たとのこと。鉄道は幻となったが、温泉は大きく発展した。 |

|

以 上 TOPへ戻る |

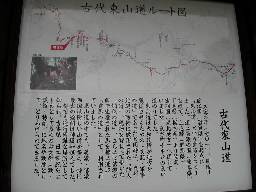

2003年7月20日 旧東山道説明看板、義経駒繋ぎの桜を撮った。

2003年7月20日 旧東山道説明看板、義経駒繋ぎの桜を撮った。