|

||||||||||||

|

a 第1日目 2010/01/31 (日)

経路 −自宅−東京( 新幹線)−新潟(新幹線)−鶴岡(羽越線)−鶴岡市内−鶴岡泊− 歩き距離 17千歩 11.1km 出発 5時半 到着 16時 晴れ 宿屋 ホテルアルファーワン鶴岡

|

||||||||||||

| 黒川能に参加して、ついでに、鶴岡、五能線、青森、竜飛岬、函館を回って来ます。黒川能は、8年ぶり。先回は、行ってくるだけで、精一杯だった。今回は、ゆっくり回るつもりです。 | ||||||||||||

豊橋7:01のひかりで出かけた。東京から上越新幹線。 豊橋7:01のひかりで出かけた。東京から上越新幹線。

車窓から富士山。 清水トンネルを抜けると雪だった。新潟に近づくと、雪はなくなった。 |

||||||||||||

新潟から、特急いなほ

。 新潟から、特急いなほ

。

電車は、空いていた。もちろん、新幹線を含め自由席。 |

||||||||||||

羽越線から

の日本海

。きれいな風景が続く。 羽越線から

の日本海

。きれいな風景が続く。

来年は、奥の細道を歩くつもり。その時に歩く海岸。 |

||||||||||||

13:00 鶴岡着。 13:00 鶴岡着。 |

||||||||||||

昼食 たら汁と海鮮丼。 昼食 たら汁と海鮮丼。 |

||||||||||||

道路には雪はなかった。 道路には雪はなかった。

1月中旬、何年ぶりかの豪雪があったという。裏道、広場には雪が残っている。 生け垣の上に、板の覆いがある。雪対策だが、板の打ち付けの釘が、1cmほど出たままになっている。理由を何人かに聞いてみたが、判らなかった。 |

||||||||||||

駅前に、「雪の降る町」の歌碑。 駅前に、「雪の降る町」の歌碑。

作曲の中田喜直(なかだ よしなお)が、知人である菅原喜兵衛宅のある鶴岡で見かけた降雪風景から作ったという。 |

||||||||||||

高山樗牛の生誕地。 高山樗牛の生誕地。 |

||||||||||||

内川に掛かる千歳橋。 |

||||||||||||

明治の女流作家 田沢稲舟(たざわいなぶね)。生家の前の内川のほとりに

銅像あり。 明治の女流作家 田沢稲舟(たざわいなぶね)。生家の前の内川のほとりに

銅像あり。

鶴岡の裕福な医者の娘。明治時代、自由奔放に生きようとした女流作家。樋口一葉と並び称せられた稲舟であったが、出身地鶴岡の人々は故意に無視してきたという。 3歳年上の高山樗牛は、よく面倒を見たという。 病気で、21歳10カ月の短い人生を終わった。 |

||||||||||||

内川に掛かる三雲橋(江戸時代は 三日町橋)。 内川に掛かる三雲橋(江戸時代は 三日町橋)。

庄内藩の大手門に通ずる橋。 |

||||||||||||

鶴岡橋。 鶴岡橋。

馬場町のタブの木。 |

||||||||||||

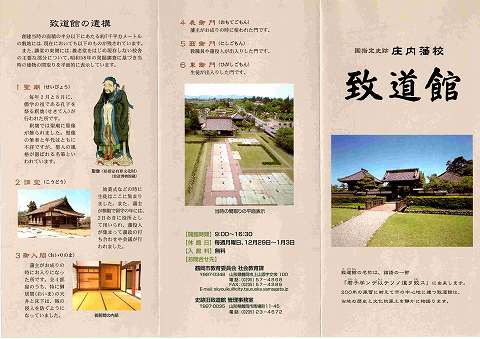

庄内藩校 致道館(ちどうかん)。 庄内藩校 致道館(ちどうかん)。

見学。 |

||||||||||||

朱子学を藩学とし、荻生徂徠の徂徠学を教えた。 |

||||||||||||

聖廟 孔子を祭る。 聖廟 孔子を祭る。 |

||||||||||||

講堂。式や会議を行った。 講堂。式や会議を行った。

本印刷用の版木。 |

||||||||||||

鶴

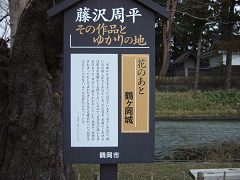

ヶ岡城址。 鶴

ヶ岡城址。

城そのものはない。 |

||||||||||||

|

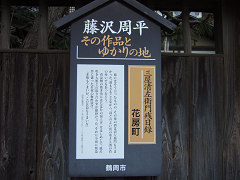

藤沢周平作品ゆかりの地。

鶴岡の農家の生まれ。 江戸時代を題材とした作品が多い。 出身地、鶴岡市にあった庄内藩をモデルにしたと言われる架空の藩「海坂藩(うなさかはん)」を舞台にした作品が多い。 |

||||||||||||

般若寺

。 般若寺

。

小説 凶刃用心棒日月抄 の 般若寺。 |

||||||||||||

龍覚寺

。 龍覚寺

。

小説 蝉しぐれ の 龍興寺。 小説 蝉しぐれ は 幼なじみが、藩主の側室になり、かなわぬ思い人との下級武士の成長の話。 |

||||||||||||

千歳橋

。 千歳橋

。

小説 秘太刀馬の骨 の 千鳥橋。川は 五間川。 |

||||||||||||

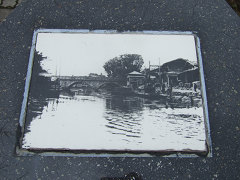

内川。 内川。

小説 蝉しぐれ の 五間川。 |

||||||||||||

致道館

。 致道館

。

小説 義民が駆ける の 藩校致道館。 小説 義民が駆ける は、三方領地替えを農民の立場から描いた作品である。 |

||||||||||||

鶴

ヶ岡城。 鶴

ヶ岡城。

小説 花のあと の 鶴ヶ岡城。 |

||||||||||||

大督寺

。 大督寺

。

小説 義民が駆ける の 大督寺。

|

||||||||||||

総穏寺

。 総穏寺

。

小説 又蔵の火 の 総穏寺。 |

||||||||||||

内川(筬橋 おさばし)

。 内川(筬橋 おさばし)

。

小説 蝉しぐれ の 五間川。 |

||||||||||||

本町二丁目(江戸時代 七日町

)。 本町二丁目(江戸時代 七日町

)。

小説 三屋清左衛門残日録(みつやせいざえもんざんじつろく) の 花房町。 |

||||||||||||

| 夕食は、町の鰻屋で。生ビール飲み、ちょっと贅沢をした。 | ||||||||||||

|

|

鶴

ヶ岡城と城下町。

鶴

ヶ岡城と城下町。 ホテルの朝食。

ホテルの朝食。 日枝神社

お参り。

日枝神社

お参り。

境内のケヤキ

。

境内のケヤキ

。

長山重行宅跡。

長山重行宅跡。

内川。

内川。

内川の船着き場。大泉橋の横にあり。

内川の船着き場。大泉橋の横にあり。

鶴岡市銀座。商店街。

鶴岡市銀座。商店街。

銀座商店街に、旧町名の表示あり。二百人町。

銀座商店街に、旧町名の表示あり。二百人町。

映画 おくりびと の中で出てくる

、鶴の湯。

映画 おくりびと の中で出てくる

、鶴の湯。

鶴園橋からの内川。

鶴園橋からの内川。

鶴岡が生んだ明治の文豪、高山樗牛像。

鶴岡が生んだ明治の文豪、高山樗牛像。

旧庄内藩主御隠殿(ごいんでん)と庭園。

旧庄内藩主御隠殿(ごいんでん)と庭園。

鶴岡カトリック教会天主堂。

鶴岡カトリック教会天主堂。

風間家住宅 丙申堂。

風間家住宅 丙申堂。

富樫蝋燭店。

富樫蝋燭店。

王祇会館の内部。

王祇会館の内部。

王祇会館の周辺の風景。

王祇会館の周辺の風景。

私は、上座。

私は、上座。

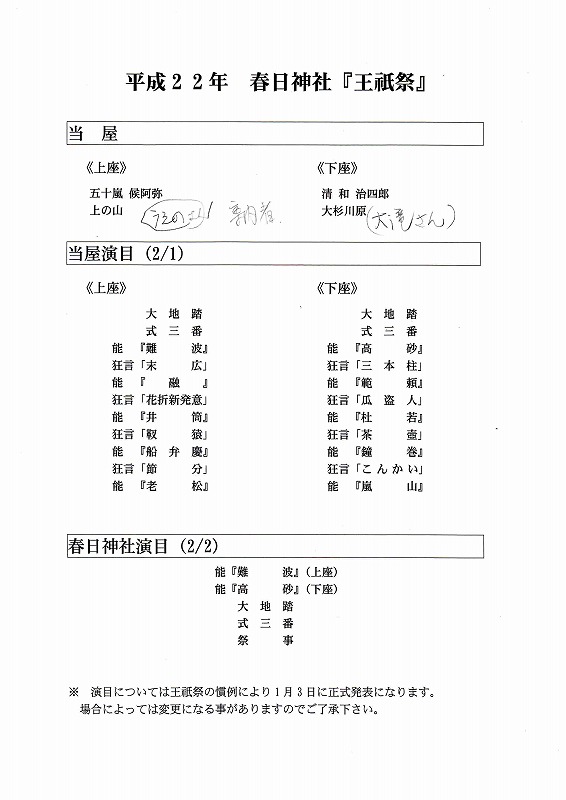

2月1日の未明、春日神社の神霊が宿る王祇様を上座、下座それぞれの民家(当屋)に迎え、座衆一堂に会しての座狩(総点呼)があり、振る舞いが行われ

る。

2月1日の未明、春日神社の神霊が宿る王祇様を上座、下座それぞれの民家(当屋)に迎え、座衆一堂に会しての座狩(総点呼)があり、振る舞いが行われ

る。

すでに、舞台は出来上がっている。

すでに、舞台は出来上がっている。

舞台の前に神棚。

舞台の前に神棚。

春日神社の神霊が宿る王祇様。

春日神社の神霊が宿る王祇様。 夕食。日本酒は飲めなかった。結局、家まで持ち帰った。

夕食。日本酒は飲めなかった。結局、家まで持ち帰った。

18:00 神事始まる。

18:00 神事始まる。

神事が終わり、神棚も撤収された。

神事が終わり、神棚も撤収された。

祭儀的な演目である、翁の能。

祭儀的な演目である、翁の能。

能 難波。

能 難波。

狂言 末広。

狂言 末広。 8:00 朝食。

8:00 朝食。

王祇会館の前の風景。雪が降り続く。

王祇会館の前の風景。雪が降り続く。

春日神社 お参り。

春日神社 お参り。 春日神社境内に法光院。お参り。

春日神社境内に法光院。お参り。

11:28 酒田駅。

11:28 酒田駅。

12:39 普通電車で 酒田〜秋田。

12:39 普通電車で 酒田〜秋田。

14:36 秋田駅。駅前を散歩。雪はなし。

14:36 秋田駅。駅前を散歩。雪はなし。

16:33 能代駅。雪は 降っていないが、冷える。マイナス10度近い。

16:33 能代駅。雪は 降っていないが、冷える。マイナス10度近い。

雪が降り出す。

雪が降り出す。

7:30 雪の朝。

7:30 雪の朝。

車内に、若い女性の二人組と地元の男おり。話掛ける余地なし。

車内に、若い女性の二人組と地元の男おり。話掛ける余地なし。

8:25 東八森駅。

8:25 東八森駅。

8:35 八森駅。

8:35 八森駅。

8:39 あきた白神駅。

8:39 あきた白神駅。

9:09 十二湖駅。

9:09 十二湖駅。

9:25 ウェスバ椿山駅

9:25 ウェスバ椿山駅

9:40 深浦駅。

9:40 深浦駅。

千畳敷駅あり。

千畳敷駅あり。

10:26 北金ヶ沢駅。

10:26 北金ヶ沢駅。

10:44 鰺ヶ沢駅。

10:44 鰺ヶ沢駅。

連結器は、雪こびり付く。

連結器は、雪こびり付く。

11:57 川部駅。

11:57 川部駅。

12:36 青森駅。

12:36 青森駅。

青森駅から青函連絡船乗り場方面を見る。

青森駅から青函連絡船乗り場方面を見る。

青函連絡船メモリアルシップの八甲田丸。

青函連絡船メモリアルシップの八甲田丸。

ブリッジ。

ブリッジ。

車両甲板。

車両甲板。

青森の町並。

青森の町並。

善知鳥神社 お参り。

町の真ん中に。

善知鳥神社 お参り。

町の真ん中に。

殺生を続けた、外ヶ浜の漁師が懺悔する、 謡曲 善知鳥 の旧跡。

殺生を続けた、外ヶ浜の漁師が懺悔する、 謡曲 善知鳥 の旧跡。

菅江真澄(すがえますみ)

の歌碑。

菅江真澄(すがえますみ)

の歌碑。

青森駅 津軽線ホーム。

青森駅 津軽線ホーム。

蟹田駅 7

:00到着。

蟹田駅 7

:00到着。

津軽今別駅。海峡線の駅。

津軽今別駅。海峡線の駅。

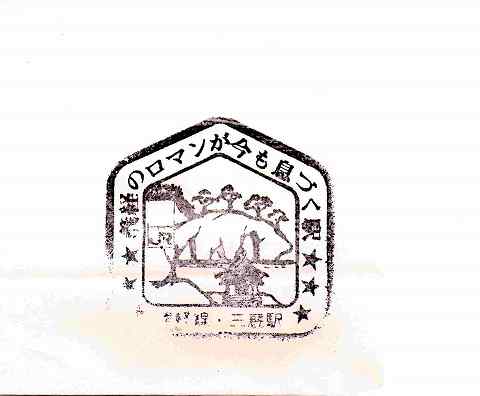

7:56 三厩駅。

7:56 三厩駅。 8:30 竜飛漁港到着。

8:30 竜飛漁港到着。

国道339号。

国道339号。

いよいよ、階段の国道。

いよいよ、階段の国道。 9:10 階段の国道の終点。

9:10 階段の国道の終点。 三厩村立竜飛中学校跡地に、蛍雪の碑。

三厩村立竜飛中学校跡地に、蛍雪の碑。 太宰の道

、龍見橋。

太宰の道

、龍見橋。

大町桂月文学碑。

大町桂月文学碑。

竜飛岬から日本海方面

と北海道方面を見る。

竜飛岬から日本海方面

と北海道方面を見る。

竜飛崎と竜飛崎灯台。

竜飛崎と竜飛崎灯台。

竜飛漁港と三厩の集落。

竜飛漁港と三厩の集落。 観光案内所竜飛館 元奥谷旅館。

観光案内所竜飛館 元奥谷旅館。 太宰治文学碑。

太宰治文学碑。

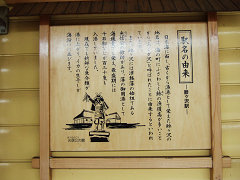

三厩駅に義経北行伝説の張り紙あり。

三厩駅に義経北行伝説の張り紙あり。

12:53 普通列車で 三厩駅〜蟹田駅。

12:53 普通列車で 三厩駅〜蟹田駅。

行きに、雪の中に見た、津軽今別駅。

行きに、雪の中に見た、津軽今別駅。

13:46 特急白鳥で 蟹田〜函館。

13:46 特急白鳥で 蟹田〜函館。

海峡線。

海峡線。

トンネルの全長 53.85km。通過時間 30分。

トンネルの全長 53.85km。通過時間 30分。

北海道側の風景。

北海道側の風景。

函館駅前。

函館駅前。

函館山の夜景。

函館山の夜景。

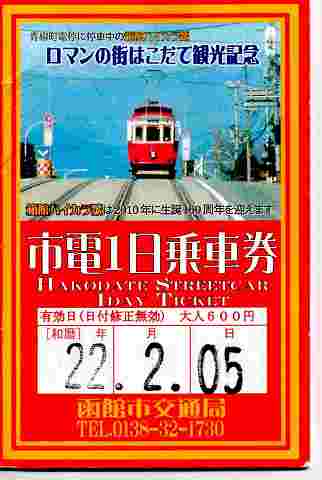

駅に戻り、市電1日乗車券を買う。

駅に戻り、市電1日乗車券を買う。

9:40 函館朝市。

9:40 函館朝市。

幕府方遊撃隊。

幕府方遊撃隊。 箱館戦争供養塔。

箱館戦争供養塔。

五稜郭跡。

五稜郭跡。

函館奉行所再建中。今年完成。

函館奉行所再建中。今年完成。

12:30 啄木小公園。

12:30 啄木小公園。

西条八十が啄木に捧げた詩。

西条八十が啄木に捧げた詩。

土方歳三函館記念館。石川啄木函館記念館の看板あり。入らなかった。

土方歳三函館記念館。石川啄木函館記念館の看板あり。入らなかった。

13:10 住吉町共同墓地。

13:10 住吉町共同墓地。 石川啄木一族の墓。

石川啄木一族の墓。

歌碑 二つ。

歌碑 二つ。

立待岬。

立待岬。

市電使用 谷地頭〜青柳町。

市電使用 谷地頭〜青柳町。

函館公園内に。石川啄木歌碑。

函館公園内に。石川啄木歌碑。 青柳町の石川啄木の居住地跡。

青柳町の石川啄木の居住地跡。 亀井勝一郎の文学碑。

亀井勝一郎の文学碑。 青柳町付近のあさり坂。

青柳町付近のあさり坂。

14:20 金森赤レンガ倉庫。

14:20 金森赤レンガ倉庫。

函館港。

函館港。 15:00 函館市文学館。

15:00 函館市文学館。

ポイントと雪掻き作業員。

ポイントと雪掻き作業員。 9:42 三沢駅。

9:42 三沢駅。

9:55 八戸駅。

9:55 八戸駅。

10:25 本八戸駅。

10:25 本八戸駅。

龗(おがみ)神社 お参り。

龗(おがみ)神社 お参り。

八戸駅と駅前の町並み。

八戸駅と駅前の町並み。 新幹線ホーム。

新幹線ホーム。