|

36 島原 上賀茂神社 曲水宴 社家の家並み 京都 8km 2010/04/11

|

| 上賀茂神社の曲水宴に、歌の仲間、3人で出かけた。7時、東岡崎駅出発。新幹線を使う。

JR丹波口駅を降りて島原へ。 |

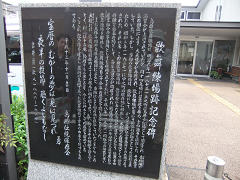

9:20 島原歌舞練場跡。 9:20 島原歌舞練場跡。

花街(かがい 歌舞音曲の遊宴の場 遊郭ではないという)には、必ず歌舞練場があった。今の祇園、上7軒町なども同じ。

|

島原歌舞練場の説明と吉井勇の歌。 島原歌舞練場の説明と吉井勇の歌。

宝暦のむかしの夢は見は見つれ夜半の投節(なげぶし)聴くよしもなし 勇 |

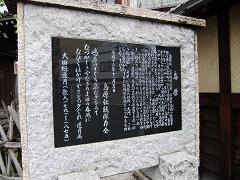

島原の入り口 大門 島原の入り口 大門

島原のでぐちのやなぎをみて 蓮月 江戸時代後期の尼僧・歌人・陶芸家。 |

置屋(おきや)の 輪違屋(わちがいや) 非公開。 置屋(おきや)の 輪違屋(わちがいや) 非公開。

置屋 太夫や芸妓を置いて、揚屋へ派遣する店。

大門、置屋の輪違屋、揚屋の角屋 島原の面影を残す物は、この3つのみ。 |

10:00 置屋(あげや) 角屋(すみや)。 10:00 置屋(あげや) 角屋(すみや)。

公開されている。 置屋 今の料亭に当たるもの 台所があり、宴会の出来る大広間、茶室付きの庭があることが条件という。 |

長州藩志士 久坂玄瑞(くさかげんずい)の密議の角屋 の碑。 長州藩志士 久坂玄瑞(くさかげんずい)の密議の角屋 の碑。

久坂玄瑞は、高杉晋作・吉田稔麿・入江九一とともに松下村塾の四天王といわれた。 |

角屋の玄関。 角屋の玄関。

玄関脇の昔の冷蔵庫。 |

新撰組、芹沢鴨が残したという、刀傷。 新撰組、芹沢鴨が残したという、刀傷。 |

帳場。 帳場。

すべて、付けだったという。 |

階下の松の間。 階下の松の間。

臥龍の松のあり、茶室3つある、庭がある。

|

長さのある、軒。 長さのある、軒。 |

庭。 庭。 |

東鴻臚館(ひがしこうろかん)址 角屋の北。 東鴻臚館(ひがしこうろかん)址 角屋の北。

平安時代、京の中央を南北に朱雀大路が貫き、その七条以北の東西にふたつの鴻臚館(外国の使者の接待の場)が設けられていた。 白梅や墨芳こしき鴻臚館 与謝蕪村 |

島原西門 島原西門島原八景の内、西口の菜花 花の色はいひこそ知らね咲きみちて山寺遠く匂ふ春風 富士谷 世章 富士谷 世章 江戸時代の国学者。 |

10:40 10:40

島原住吉神社 西門の際にあり。 JR丹波口駅〜JR二条駅 電車に乗る。 |

11:10 JR二条駅。 11:10 JR二条駅。

バスで北賀茂神社へ。降りて昼食。

|

12:10 上賀茂神社。 12:10 上賀茂神社。

正式名称 賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじゃ)。 一の鳥居。 奈良の小川。

|

曲水宴会場の渉溪園。 曲水宴会場の渉溪園。

賀茂ぜんざいの無料接待所。 |

13:00 曲水宴。 本殿拝礼の後、平安時代の服装で、会場へ。

|

歌人 米田律子氏。 歌人 米田律子氏。

冷泉為弘氏 |

歌人 永田和宏氏。 河野裕子氏。 |

奉行 京都市長の挨拶。 奉行 京都市長の挨拶。 |

奉仕役 去年の 葵祭の斎王代が行う。千万紀子さんといい、茶道裏千家の娘さんという。 奉仕役 去年の 葵祭の斎王代が行う。千万紀子さんといい、茶道裏千家の娘さんという。

今年は、写真撮影に良い場所を見付けた。 |

羽觴(うしょう)を流し。 羽觴(うしょう)を流し。

觴 盃のこと。 |

歌人は歌を短冊に。 歌人は歌を短冊に。 |

盃を乗せた乗せた羽觴を受け、酒を飲む。 盃を乗せた乗せた羽觴を受け、酒を飲む。 |

被講(ひこう 冷泉家の人々による朗詠)。 被講(ひこう 冷泉家の人々による朗詠)。 |

|

| 曲水宴が終わった後、歌人の歌の印刷物を貰い、野点のお茶をいただく。

東京の婦人と会う。昨日、諏訪大社に行き、今日は、こことのこと。歌を詠んでるらしい。我らより上手らしい。 |

細殿と立砂(たてずな)。 細殿と立砂(たてずな)。

細殿前の円錐状の二つの砂の山は御神体である神山を模したもの。鬼門にまく清めの砂の起源という。 楼門。 |

結婚式を終えた新郎新婦。 結婚式を終えた新郎新婦。 |

14:30 社家の家々。 家がなくなり、空き地となっている一角があった。 |

| 15:30 京都駅。

上賀茂神社からバスに乗った。50分。新幹線で帰る。12千歩。 |

|

以 上 TOPへ戻る |