|

11 金谷 島田 藤枝 静岡 17 km 2008/03/09

|

| 東海道の歩きに出かけた。歩き始め、9時30分。 |

金谷駅前に長光寺、日蓮宗のお寺。お参り。その庭に、野ざらし紀行の芭蕉の句碑あり。 道のべの木槿(むくげ)は馬に食われけり 芭蕉 |

金谷一里塚。 金谷一里塚。

本陣 柏屋跡。 |

八軒橋に、13世紀の旅行記「東関紀行」

の短歌の碑。 八軒橋に、13世紀の旅行記「東関紀行」

の短歌の碑。

日かずふる旅のあはれは大井川わたらぬ水も深き色かな |

大井川。金谷

側の東海道から、島田方面を見る。 大井川。金谷

側の東海道から、島田方面を見る。

1号線の大井川鉄橋。昭和3年建設の鉄橋で、土木学会の選奨土木遺産に指定されている、とあり。 子供の頃、よく、自転車で通った橋だ。当時、歩道橋はなかった。 |

島田市博物館。川越の資料館。 島田市博物館。川越の資料館。

遠くに、「茶」の字の粟ヶ岳。 十六夜日記 二十五日、菊川をいでて、けふは大井川といふ河をわたる。水いとあせて、聞きしにたがひて、わづらいなし。河原、いく里とかや、いとはるかなり。水のいでたらんおもかげ、おしはからる。 おもひいづる都のことはおほゐ川いく瀬の石の数もおよばじ |

朝顔の松。「朝顔日記」の深雪(みゆき)と宮城阿曽次郎の物語。 朝顔の松。「朝顔日記」の深雪(みゆき)と宮城阿曽次郎の物語。

「朝顔日記」は、江戸時代以来の人気浄瑠璃の「生写朝顔話(しょううつしあさがおばなし)」であり、防州大内家のお家騒動を背景に、若侍宮城阿曽次郎と、家老秋月弓之助の娘深雪との波瀾にみちた情話を描いている。 深雪は、盲目となり、名を朝顔と変え、島田宿に流れ着いた。 ある客に所望され、琴を弾いた。その客が慕う宮城であったが、目が見えないので判らなかった。宮城は深雪と判り、この悲運を招いたのは自分と思い、心で詫び、深雪から貰った扇子と、目薬を宿の者に頼み、京に出発する。 深雪は宿の者に扇子の絵と話を聞き、その客の後を追い、大井川の渡しに来たが、川止めで渡ることも出来ないで泣き崩れた。その後、忠義な家来に助けられ、目も良くなり、めでたく宮城阿曽次郎と夫婦となることができた。目が治った時、目に入ったのが1本の松の木で、それがこの朝顔の松という。等の説明があ り。 鏑木清方の絵画に、「朝顔日記」 があるという。静岡県立美術館にあるらしい。 |

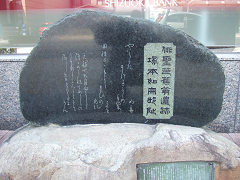

巖谷小波の句碑。3代目の朝顔の松の側にあった。

石碑の上部に、朝顔の松の写真がはめ込まれていた。 巖谷小波の句碑。3代目の朝顔の松の側にあった。

石碑の上部に、朝顔の松の写真がはめ込まれていた。

即景即吟の句という。 爪音は松に聞けとや春の風 その他に 蓮台は見えず磧(かわら)の陽炎す 霞むなり橋長きと松の閑 |

せぎ跡。この石積で、水を食い止めた、と説明あり。 せぎ跡。この石積で、水を食い止めた、と説明あり。

島田大堤(しまだおおつつみ)。江戸時代の堤。1644年に完成、島田の米の生産量は、20倍になったと説明あり。 |

川会所(かわかいしょ) 川越業務を行った役人の事務所。

芭蕉の句碑あり。写真を忘れた。 馬方はしらじ時雨の大井川 |

川越人夫らの

詰め所、蕎麦屋、札場などの町並み。 川越人夫らの

詰め所、蕎麦屋、札場などの町並み。 |

町並みの家々に、ひな壇

。 町並みの家々に、ひな壇

。 |

弥都波能売神、波迩夜須比売神、天照大神。水と土と日の神、三女神を祭る、大井神社。 弥都波能売神、波迩夜須比売神、天照大神。水と土と日の神、三女神を祭る、大井神社。

帯祭りが有名。永いこと見てない。 |

升形跡(ますがたあと)。

島田宿の西入り口と東入り口にあり。 升形跡(ますがたあと)。

島田宿の西入り口と東入り口にあり。

柵や石垣、道を曲げたりして、宿の入り口とした。升形と言った。 |

塚本如舟宅跡の碑。田植えの連句が彫ってある。 田植えの連句 やわらかにたけよことしの手作麦 如舟の発句に芭蕉は 田植えとともにたびの朝起 と付句した。 塚本如舟は、元禄の頃の島田宿の名家であり、俳人でもあり、好事者でもあったという。 「奥の細道」の旅以来長期にわたる上方住いから江戸に下る途中、島田の宿で塚本如舟のために書いた一文が「島田の時雨」である。 時雨いと侘しげに降り出ではべるまま、旅の一夜を求めて、炉に焼火して濡れたる袂をあぶり、湯を汲みて口をうるほすに、あるじ情あるもてなしに、しばらく客愁の思ひ慰むに似たり。暮れて燈火のもとにうちころび、矢立取り出でて物など書き付くるを見て、「一言の印を残しはべれ」と、しきりに乞ひければ、 宿借りて名を名乗らする時雨かな |

| 島田信用金庫の前に句碑あり。写真を忘れた。

するがぢやはなたち花もちやのにほひ 芭蕉 |

問屋場跡。 問屋場跡。

島田刀鍛冶の碑。 室町時代から、400年の間、刀の生産地だった。 |

島田市6丁目の町並み。 島田市6丁目の町並み。 |

島田宿一里塚跡。 島田宿一里塚跡。 |

藤枝の上青島一里塚。 藤枝の上青島一里塚。 |

現在の藤枝駅。 現在の藤枝駅。 |

|

以 上 TOPへ戻る |