1石山秋月(いしやまのしゅうげつ) 石山寺 2勢多(瀬田)夕照(せたのせきしょう) 瀬田の唐橋 3粟津晴嵐(あわづ のせいらん) 粟津原 4矢橋帰帆(やばせのきはん) 矢橋 5三井晩鐘(みいのばんしょう) 三井寺(園城寺) 6唐崎夜雨(からさきのやう) 唐崎神社 7堅田落雁(かたたのらくがん) 浮御堂 8比良暮雪(ひらのぼせつ) 比良山系

|

a 第15日目 2009/10/18 (日) 経路 −桜井市初瀬−長谷寺(鉄道)−奈良−9番・興福寺南円堂−興福寺阿修羅像展−奈良(鉄道)−宇治−10番・三室戸寺−宇治泊− 歩き距離 17.3千歩 11.2km 地図上距離 60km 出発 7時 到着 15時 晴れ すれ違ったお遍路さん 4人 宿屋 第一ホテル 泊まりのお遍路 0人

|

7:30 初瀬の町並み。 7:30 初瀬の町並み。奈良泊まりを予定したが、すべて断られた。阿修羅展があるようですが、人が集まっているようだ。今日は、日曜日でした。 泊まりは、宇治に。 |

7:40

近鉄長谷寺駅。 7:40

近鉄長谷寺駅。近鉄長谷寺〜近鉄奈良駅 電車使用。 |

9:10 興福寺境内。 9:10 興福寺境内。 |

9:20 第九番 法相宗 興福寺南円堂(こうふくじなんえんどう) 9:20 第九番 法相宗 興福寺南円堂(こうふくじなんえんどう)如意輪観世音菩薩 お参り。 |

興福寺五重塔。 興福寺五重塔。興福寺南大門の発掘調査中。 |

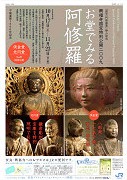

「お堂で見る阿修羅展」を見る。 「お堂で見る阿修羅展」を見る。興福寺 北円堂 仮金堂で公開。 並んで待って、拝見した。 阿修羅立像(八部衆のうち) 裏側をのぞき込んで見てきた。

|

北円堂 弥勒如来坐像 世親菩薩立像 無着菩薩立像 四天王像(四像) |

仮金堂 釈迦如来ほか三尊像 四天王像(四像) 八部衆・十大弟子像

|

11:00 猿沢池。 11:00 猿沢池。 |

11:20

JR奈良駅。 11:20

JR奈良駅。作り替え工事中。 JR奈良駅〜JR宇治駅 電車使用。 |

12:40

宇治川 宇治橋。 12:40

宇治川 宇治橋。岩間寺に電話したが、平日は、路線バスのみ、長距離歩かねばならない。バスの時間は知らないとの冷たい返事だった。 |

|

上醍醐寺と岩間寺について教えて貰おうと、参道で、婦人4人組の巡礼に声をかけた。 昨日、バスで、岩間寺へ行ってきた。上醍醐は、醍醐寺の境内にある、観音さんも拝めるとのこと。 ついでに、用済みといって、JR石山駅から岩間寺のバス時間表を貰った。 大変、助かりました。 先ほど、岩間寺に電話したが、平日は、路線バスのみ、長距離歩かねばならない。バスの時間は知らないとの冷たい返事だった。それで、声をかけたのだ。 |

13:00

第十番 本山修験宗 明星山三室戸寺(みょうじょうさんみむろとじ) 13:00

第十番 本山修験宗 明星山三室戸寺(みょうじょうさんみむろとじ)千手観世音菩薩 お参り。 |

本堂。 本堂。花の咲いていない時期でした。 |

|

宇治に戻り、平等院に行こうとしたが、人が多く、結局、入らずに戻った。 15:00 駅前に泊まる。 |

|

|

7:40

JR宇治駅。

7:40

JR宇治駅。 9:00

第十一番 真言宗 深雪山上醍醐寺(みゆきやまかみだいごじ)

9:00

第十一番 真言宗 深雪山上醍醐寺(みゆきやまかみだいごじ) 上醍醐寺の観世音菩薩は、仮住まいをしていた。

上醍醐寺の観世音菩薩は、仮住まいをしていた。

真如三昧耶(しんにょさんまや)堂。

真如三昧耶(しんにょさんまや)堂。

9:30

金堂。

9:30

金堂。

11:30

東海自然歩道になっている、山道を登る。

11:30

東海自然歩道になっている、山道を登る。

12:10

第十二番 真言宗 岩間山正法寺(いわまさんしょうほうじ) 岩間寺

12:10

第十二番 真言宗 岩間山正法寺(いわまさんしょうほうじ) 岩間寺

本堂。

本堂。

銀杏の木。

銀杏の木。 12:40

芭蕉池と句碑。

12:40

芭蕉池と句碑。 14:10

岩間寺から石山寺まで歩く。

14:10

岩間寺から石山寺まで歩く。 第十三番 真言宗 石光山石山寺(せっこうざんいしやまでら)

第十三番 真言宗 石光山石山寺(せっこうざんいしやまでら)

本堂。

本堂。

蓮如堂。

蓮如堂。

御影堂。

御影堂。 15:20

瀬田の唐橋。

15:20

瀬田の唐橋。 7:50

滋賀青年会館。

7:50

滋賀青年会館。

瀬田川の琵琶湖方面

と下流。

瀬田川の琵琶湖方面

と下流。 8:20

粟津の晴嵐(せいらん)。

8:20

粟津の晴嵐(せいらん)。

粟津の晴嵐碑付近の瀬田川。

粟津の晴嵐碑付近の瀬田川。 8:50

膳所(ぜぜ)公園。

8:50

膳所(ぜぜ)公園。

9:00

京阪膳所本町駅。

9:00

京阪膳所本町駅。 9:30

義仲寺(ぎちゅうじ)。ここ大津は、木曾義仲が死んだ所で、その墓所。

9:30

義仲寺(ぎちゅうじ)。ここ大津は、木曾義仲が死んだ所で、その墓所。

朝日堂(本堂)。

朝日堂(本堂)。 翁堂。奥の茅葺きの建物。

翁堂。奥の茅葺きの建物。

木曾義仲の墓。

木曾義仲の墓。

行春をあふミの人とおしみける 芭蕉桃青(とうせい 芭蕉の別の名)

行春をあふミの人とおしみける 芭蕉桃青(とうせい 芭蕉の別の名)

10:10

ロシア皇太子遭難の地の碑。

10:10

ロシア皇太子遭難の地の碑。

10:20

長等(ながら)神社 三尾(みお)神社 お参り。

10:20

長等(ながら)神社 三尾(みお)神社 お参り。

10:50

第十四番 天台寺門宗 長等山三井寺(ながらさんみいでら) 園城寺(おんじょうじ)

10:50

第十四番 天台寺門宗 長等山三井寺(ながらさんみいでら) 園城寺(おんじょうじ)

金堂。

金堂。

11:20

小関越え(こぜきごえ)。

11:20

小関越え(こぜきごえ)。

京都側は、歩く道が残っている。

京都側は、歩く道が残っている。 12:00

JR湖西線長等山トンネル、東海道線逢坂山トンネルの京都側。

12:00

JR湖西線長等山トンネル、東海道線逢坂山トンネルの京都側。

三井寺観音

道の道標。

三井寺観音

道の道標。

13:20 渋谷川田(しぶたにかわた)道の表示ある道。

13:20 渋谷川田(しぶたにかわた)道の表示ある道。

13:30

番外 天台宗 華頂山元慶寺(かちょうざんげんけいじ)

13:30

番外 天台宗 華頂山元慶寺(かちょうざんげんけいじ)

大石道(おおいしみち)の表示ある交差点。

大石道(おおいしみち)の表示ある交差点。 鳥戸野

(とりべの)陵の碑。

鳥戸野

(とりべの)陵の碑。 15:00 泉涌寺への道から、観音寺への道。赤い橋あり。

15:00 泉涌寺への道から、観音寺への道。赤い橋あり。

第十五番 真言宗 新那智山観音寺(しんなちさんかんのんじ) 今熊野観音寺

第十五番 真言宗 新那智山観音寺(しんなちさんかんのんじ) 今熊野観音寺 時間が無くなり、大慌て。東大路通りを北上。ようやく清水寺。

時間が無くなり、大慌て。東大路通りを北上。ようやく清水寺。

16:00

第十六番 北法相宗 音羽山清水寺(おとわさんきよみずでら)

16:00

第十六番 北法相宗 音羽山清水寺(おとわさんきよみずでら)

8:00

第十七番 真言宗 補陀洛山六波羅蜜寺(ふだらくさんろくはらみつじ)

8:00

第十七番 真言宗 補陀洛山六波羅蜜寺(ふだらくさんろくはらみつじ)

鴨川 松原橋。室町時代の五条橋。

鴨川 松原橋。室町時代の五条橋。

8:30

寺町京極と新京極。

8:30

寺町京極と新京極。

東北寺誠心院

(せいしんいん) 真言宗。

東北寺誠心院

(せいしんいん) 真言宗。 五輪塔の和泉式部墓 お参り。

五輪塔の和泉式部墓 お参り。 8:40 浄土宗

誓願寺(せいがんじ)。

8:40 浄土宗

誓願寺(せいがんじ)。 信長の本能寺 法華宗。

信長の本能寺 法華宗。 京都市役所。

京都市役所。

9:00

第十九番 天台宗 霊麀山革堂行願寺(れいゆうさんこうどうぎょうがんじ)

9:00

第十九番 天台宗 霊麀山革堂行願寺(れいゆうさんこうどうぎょうがんじ)

高倉通りの足袋屋、分銅屋。

高倉通りの足袋屋、分銅屋。 9:40

第十八番 天台宗 紫雲山頂法寺六角堂(しうんざんちょうほうじろっかくどう)

9:40

第十八番 天台宗 紫雲山頂法寺六角堂(しうんざんちょうほうじろっかくどう)

六角形の本堂。

六角形の本堂。

11:10

東寺 教王護国寺(きょうおうごこくじ)。

11:10

東寺 教王護国寺(きょうおうごこくじ)。

東寺 食堂(じきどう) お参り。朱印を受ける。

東寺 食堂(じきどう) お参り。朱印を受ける。

12:20

西本願寺。

12:20

西本願寺。

13:20

東本願寺。

13:20

東本願寺。 9:30

今日は休日。

9:30

今日は休日。 鴨川と三条大橋。

鴨川と三条大橋。

10:00

平安神宮と神宮道。

10:00

平安神宮と神宮道。 10:10

白河院庭園と法勝寺跡。

10:10

白河院庭園と法勝寺跡。 永観堂総門。

永観堂総門。

10:30

哲学の道。

10:30

哲学の道。 10:50

浄土宗 善気山法然院 萬無教寺(ぜんきさんほうねんいんばんぶきょうじ)

10:50

浄土宗 善気山法然院 萬無教寺(ぜんきさんほうねんいんばんぶきょうじ)

山門。

山門。

本堂。

本堂。

11:10

阿育王塔。

11:10

阿育王塔。

比翼塚 潤一郎の字らしい。

比翼塚 潤一郎の字らしい。 川田順の墓。

川田順の墓。 11:30

臨済宗 銀閣寺 東山慈照寺(ひがしやまじしょうじ)。

11:30

臨済宗 銀閣寺 東山慈照寺(ひがしやまじしょうじ)。

本堂。

本堂。

東求堂(とうぐどう)。

東求堂(とうぐどう)。

観音殿(銀閣)。

観音殿(銀閣)。

お茶の井。

お茶の井。 展望所から。

展望所から。 13:10

臨済宗 金閣寺 鹿苑寺(ろくおんじ)

13:10

臨済宗 金閣寺 鹿苑寺(ろくおんじ)

金閣。

金閣。

方丈。

方丈。

安民澤(あんみんたく)。

安民澤(あんみんたく)。

茶室 夕佳亭(せっかてい)。

茶室 夕佳亭(せっかてい)。

8:00

阪急四条駅。 阪急東向日(ひだしむこう)駅。

8:00

阪急四条駅。 阪急東向日(ひだしむこう)駅。 9:40

善峯寺東門。

9:40

善峯寺東門。

第二十番 天台宗 西山善峯寺(にしやまよしみねでら)

第二十番 天台宗 西山善峯寺(にしやまよしみねでら)

本堂から山門を見る。

本堂から山門を見る。 10:10

三鈷寺(さんこじ)

10:10

三鈷寺(さんこじ) 10:30

善峯寺から1.6km。

10:30

善峯寺から1.6km。

11:30

関西電力西京都変電所。

11:30

関西電力西京都変電所。 15:20

第二十一番 天台宗 菩提山穴太寺(ぼだいさんあのおでら)

15:20

第二十一番 天台宗 菩提山穴太寺(ぼだいさんあのおでら)

本堂。 多宝塔。

本堂。 多宝塔。 円山応挙生誕の地

円山応挙生誕の地

8:40

JR亀岡駅。

8:40

JR亀岡駅。

9:50 JR山崎駅。

9:50 JR山崎駅。

離宮八幡宮 お参り。

離宮八幡宮 お参り。 10:00

山崎あたりの複々線の東海道本線。

10:00

山崎あたりの複々線の東海道本線。

10:30

桜井駅跡。

10:30

桜井駅跡。

楠公父子子別れの石像。台座に「滅私奉公」。

楠公父子子別れの石像。台座に「滅私奉公」。 芥川宿と芥川一里塚跡。

芥川宿と芥川一里塚跡。

13:40 継体天皇陵 お参り。

13:40 継体天皇陵 お参り。 14:10 第二十二番 真言宗 補陀洛山総持寺(ふだらくさんそうじじ)

14:10 第二十二番 真言宗 補陀洛山総持寺(ふだらくさんそうじじ)

14:40

阪急総持寺駅。

14:40

阪急総持寺駅。