|

a 第29日目 2009/11/1 (日) 経路 −小浜(鉄道)−東小浜(レンタサイクル)−神宮寺、明通寺−東小浜(鉄道)−小浜− 山川登美子記念館−小浜市泊− 歩き距離 15千歩 9.8km 地図上距離 0km 出発 7時半 到着 15時 晴れのち雨 すれ違ったお遍路さん 0人 宿屋 ビジネスホテルれんが亭 泊まりのお遍路 0人

|

|

今日1日、休日。 お水取りの神事がある(小浜のお寺は、お水送り)が、そのお寺を尋ねた。バスなど無いので、レンターサイクルを使う。 山川登美子の生まれ故郷とのこと。記念館があるので見に行くことにした。 JR小浜駅〜JR東小浜駅 電車使用。 |

7:40 JR小浜駅。 7:40 JR小浜駅。JR東小浜駅。レンターサイクルを借りた。 |

8:50 県道23号線 小浜朽木高島

(おばまくちきたかはま)線。明通寺への道。 8:50 県道23号線 小浜朽木高島

(おばまくちきたかはま)線。明通寺への道。ずっと登り道。 |

茅葺きの民家。 茅葺きの民家。 |

9:00 真言宗 桐山明通寺

(きりやまみょうつうじ)。坂上田村麻呂の創建という。 9:00 真言宗 桐山明通寺

(きりやまみょうつうじ)。坂上田村麻呂の創建という。お参り。 山門。 |

本堂。 本堂。国宝 鎌倉時代中期単層入母屋造 桧皮葺 飾りや装飾が少なく簡素。骨組みはがっしりと力強い。桧皮葺の屋根は美しい。荘重でたくましい建物。 |

三重塔。 三重塔。国宝 鎌倉時代中期。 |

客殿。 客殿。 |

9:40

明通寺から神宮寺へ抜ける、松永トンネル。 9:40

明通寺から神宮寺へ抜ける、松永トンネル。借りた自転車です。 |

10:00

お水送りの寺。 10:00

お水送りの寺。天台宗 若狭神宮寺(わかさじんぐうじ)。 お参り。 本堂。しめ縄あり。 |

|

本堂は1533年朝倉義景の再建による。入母屋、檜皮葺である。 本堂内陣は神仏混淆で左に薬師如来などの仏像が、右には白石鵜之瀬明神や和加佐彦比古(わかさひこ)・和加佐比女(わかさひめ)大神などの神々が祭られている。 古来の神祇信仰と大陸伝来の仏教信仰が融和した姿である。 また、説明書に、 若狭は朝鮮語ワカソ(往き来)が訛って宛字した地名。奈良も朝鮮語ナラ(都)が訛って宛字されている。 この地方が若狭の中心で白鳳以前からひらけ、この谷は上陸した半島文化が大和(朝鮮語でナラともいう)へ運ばれた、最も近い道でした。 対馬海流にのってきて着岸した若狭浦の古津から国府のある遠敷(おにふ=朝鮮語ウォンフ−「遠くにやる」が訛った)や根来(ねごり=朝鮮語ネ、コ−リ「汝の古里」が訛った)と京都や奈良が百キロほどの直線上にある。 この地方を拓き国造りした祖先が、遠敷明神(若狭彦命)。 その発祥地が根来の白石で、都へ近道の起点に良地をえらび、遠敷明神の直孫和朝臣赤麿講(読めません)が八世紀初め山岳信仰で、紀元前銅鐸をもった先住のナガ族の王を金鈴に表し地主の長尾明神として山上に祭り、その下に神願寺を創建され、翌年勅願寺となった。 紀元一世紀頃、唐服を着て白馬に乗り影向しすでに根来白石(ねごりしらいし)に祀られていた遠敷明神を、神願寺に迎え神仏両道の道場にした。 これが若狭神願寺の起源で鎌倉時代初め若狭彦神社の別当寺となって神宮寺と改称した。とあり。 この辺りの地名は、すべて朝鮮語という。 |

「御茶所」 の看板あり。 「御茶所」 の看板あり。 |

境内の句碑 鷲や鳶羽撓ませて青嵐 阿波野青畝 |

本堂の脇にある閼伽井戸(あかいど)。 本堂の脇にある閼伽井戸(あかいど)。境内に湧いた湧水。 奈良東大寺二月堂へ、この水を送る(3月2日)。 |

樹齢500年の椎の木(スダジイ) 樹齢500年の椎の木(スダジイ) |

10:50

若狭彦(わかさひこ)神社上社(若狭彦神社)。 10:50

若狭彦(わかさひこ)神社上社(若狭彦神社)。お参り。 |

萬徳寺。 萬徳寺。戸が閉まっていた。 |

11:10

若狭彦神社下社(若狭姫(わかさひめ)神社)。 11:10

若狭彦神社下社(若狭姫(わかさひめ)神社)。お参り。 これら2社は神宮寺と一体だった。 |

能舞台。 能舞台。千年杉。 遠敷(おにゅう)の千年杉といわれている。 |

11:50

若狭国分寺跡。 11:50

若狭国分寺跡。 |

若狭歴史民族資料館。 若狭歴史民族資料館。若狭の里公園。 |

|

みほとけの里 国宝巡りバス 東小浜駅から。 4/6〜11/30 日祝日 9:56〜16:36まで10便。 1日フリー 500円。 問い合わせ先 若狭おばま観光協会 0770−52−2082 の看板があったが、今日は動いていない。 雨降り出す。駅舎では、何人か昼弁当を食べていた。私は、国道27号線、鯖街道筋で食べた。 |

13:20

杉田玄白の像。 13:20

杉田玄白の像。杉田玄白は、江戸の小浜藩邸で生まれ、ここ小浜で育ったという。 |

13:30

山川登美子記念館。 13:30

山川登美子記念館。小浜で生まれ育った。女学校の頃から、与謝野鉄幹、晶子らと短歌を作った。「明星」を生きた薄命の歌人。 結婚を機に短歌を離れたが、夫に死なれた後、日本女子大に学び、歌に精進。 病を得て、30歳で亡くなる。 |

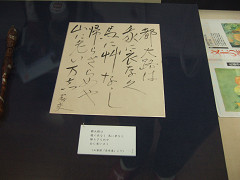

辞世の歌。 辞世の歌。父君に召されていなむとこしへの春あたたかき蓬莱のしま 山川登美子 |

| 15:00 雨の日曜日。宿に入る。 |

|

|

10:10

JR近江今津駅。

10:10

JR近江今津駅。

10:20

竹生島観光船のりば。

10:20

竹生島観光船のりば。 琵琶湖と竹生島。

琵琶湖と竹生島。

今津の町並み。

今津の町並み。 琵琶湖周航の歌資料館。月曜日は休館日でした。

琵琶湖周航の歌資料館。月曜日は休館日でした。 13:50

JR近江八幡駅。

13:50

JR近江八幡駅。 14:30

第三十一番 天台宗 姨綺耶山長命寺(いきやさんちょうめいじ)

14:30

第三十一番 天台宗 姨綺耶山長命寺(いきやさんちょうめいじ)

808段の階段。

808段の階段。 簡素な山門。

簡素な山門。 15:00 階段の上が、本堂の正面。

15:00 階段の上が、本堂の正面。

三仏堂。

三仏堂。

三重塔。

三重塔。

長命寺前の町並み。

長命寺前の町並み。 8:50

JR安土駅。

8:50

JR安土駅。

9:20

桑実寺(くわのみでら)の参道。

9:20

桑実寺(くわのみでら)の参道。 桑実寺参道。

桑実寺参道。

総門。

総門。 9:50

天台宗 繖山桑実寺(きぬがさくわのみでら)

9:50

天台宗 繖山桑実寺(きぬがさくわのみでら) 境内から尾根沿いの参道の道標。

境内から尾根沿いの参道の道標。

平悪七衛門景清(たいらのかくしちびょうえかげきよ)の背くらべ石。

平悪七衛門景清(たいらのかくしちびょうえかげきよ)の背くらべ石。 大師堂。

大師堂。

観音正寺への参道。

観音正寺への参道。

10:40

第三十二番 天台宗 繖山観音正寺(きぬがさやまかんのんしょうじ)

10:40

第三十二番 天台宗 繖山観音正寺(きぬがさやまかんのんしょうじ)

何年か前に、焼けたが、立派に再建されていた。

何年か前に、焼けたが、立派に再建されていた。 西国三十三所巡礼 38ヶ度。

西国三十三所巡礼 38ヶ度。

12:20

五個荘町の、てんびんの里 いきいき館。

12:20

五個荘町の、てんびんの里 いきいき館。 13:00

JR能登川駅。

13:00

JR能登川駅。

14:00

琵琶湖。

14:00

琵琶湖。

竹生島と桟橋。

竹生島と桟橋。 14:30

第三十番 真言宗 竹生島宝願寺(ちくぶしまほうごんじ)

14:30

第三十番 真言宗 竹生島宝願寺(ちくぶしまほうごんじ)

西国三十番札所 宝願寺観音堂。

西国三十番札所 宝願寺観音堂。 三重塔。

三重塔。 竹生島神社。

竹生島神社。

龍神拝所。

龍神拝所。

参道からの眺め。

参道からの眺め。

琵琶湖八景 「深緑」竹生島の沈影 の石碑。

琵琶湖八景 「深緑」竹生島の沈影 の石碑。

16:10

長浜城。

16:10

長浜城。 ここの土地の名は、伊右衛門屋敷。

ここの土地の名は、伊右衛門屋敷。 JR長浜駅。

JR長浜駅。

8:10

大垣駅3番線。JR美濃赤坂駅。

8:10

大垣駅3番線。JR美濃赤坂駅。 8:40 中山道から北へ、巡礼道を行く。

8:40 中山道から北へ、巡礼道を行く。 赤坂の民話

赤坂の民話

9:40 定渡し路導石。

9:40 定渡し路導石。 10:40

揖斐川の三町大橋。

10:40

揖斐川の三町大橋。 古い道標。2本。

古い道標。2本。 11:50 この奥に、東光禅寺。

11:50 この奥に、東光禅寺。 自性院

(じしょういん)。お参り。

自性院

(じしょういん)。お参り。

12:10

揖斐川町と谷汲村の境、小野坂トンネル。

12:10

揖斐川町と谷汲村の境、小野坂トンネル。 13:10

谷汲山参道。

13:10

谷汲山参道。 13:10

第三十三番 天台宗 谷汲山華厳寺(たにぐみさんけごんじ)

13:10

第三十三番 天台宗 谷汲山華厳寺(たにぐみさんけごんじ)

本堂。

本堂。 鐘楼。

鐘楼。 15:10

樽見鉄道谷汲口駅。

15:10

樽見鉄道谷汲口駅。 16:20

JR岐阜駅。

16:20

JR岐阜駅。

11:20 JR新宮駅。

11:20 JR新宮駅。

12:10 熊野速玉大社 お参り。

12:10 熊野速玉大社 お参り。 神門。

神門。

拝殿。

拝殿。 なぎの老樹。

なぎの老樹。

境内に、 佐藤春夫 句碑。

境内に、 佐藤春夫 句碑。 12:30 佐藤春夫記念館 見学。

12:30 佐藤春夫記念館 見学。

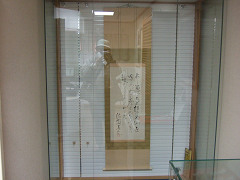

展示の作品。

展示の作品。

応接間。

応接間。 2階の書斎。

2階の書斎。

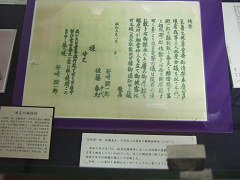

谷崎潤一郎、佐藤春夫、千代夫人の離婚挨拶状。

谷崎潤一郎、佐藤春夫、千代夫人の離婚挨拶状。 一牀書屋(いちじょうしょおく)

一牀書屋(いちじょうしょおく)

13:00 神倉神社 お参り。

13:00 神倉神社 お参り。

7:30

小和瀬休憩所。

7:30

小和瀬休憩所。

山道の登り口。

山道の登り口。

古道。

古道。 8:00

熊野川町の道標。500m毎にあり。本宮町、中辺路(なかへち)町にもあり。

8:00

熊野川町の道標。500m毎にあり。本宮町、中辺路(なかへち)町にもあり。

尾切

(おぎり)地蔵。

尾切

(おぎり)地蔵。

霧の晴れない古道。

霧の晴れない古道。

小雲取のぼりて来ればかるかやに光和みて山つたふ風 杉浦勝

小雲取のぼりて来ればかるかやに光和みて山つたふ風 杉浦勝 雲海の古道。

雲海の古道。 9:00

桜茶屋(さくらじゃや)跡。

9:00

桜茶屋(さくらじゃや)跡。

桜峠 標高460m。

桜峠 標高460m。 9:50

石堂(いしどう)茶屋跡。

9:50

石堂(いしどう)茶屋跡。 古道。

古道。 賽

(さい)の河原地蔵。

賽

(さい)の河原地蔵。

林道との交差。

林道との交差。

10:40

百間(ひゃっけん)ぐら。標高450m。

10:40

百間(ひゃっけん)ぐら。標高450m。

古道。

古道。 11:10

松畑(まつはた)茶屋跡。

11:10

松畑(まつはた)茶屋跡。

古道。

古道。 12:30

ようやく、熊野川。

12:30

ようやく、熊野川。

国道168号線。

国道168号線。

13:20

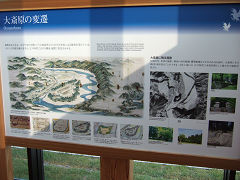

大斎原(おおゆのはら)。

13:20

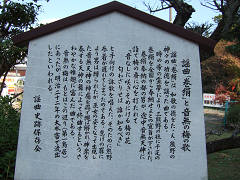

大斎原(おおゆのはら)。 謡曲「巻絹(まきぎぬ)」と音無の梅の歌。

謡曲「巻絹(まきぎぬ)」と音無の梅の歌。 13:30

熊野本宮大社 お参り。

13:30

熊野本宮大社 お参り。 拝殿。

拝殿。

瑞鳳殿(ずいほうでん) 宿坊。泊まります。

瑞鳳殿(ずいほうでん) 宿坊。泊まります。

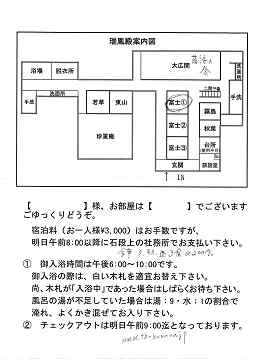

瑞鳳殿見取り図。富士1に泊まる。

瑞鳳殿見取り図。富士1に泊まる。

熊野古道中辺路押印帳

。

熊野古道中辺路押印帳

。

15:00

旧の本宮大社の大鳥居。

15:00

旧の本宮大社の大鳥居。

世界遺産熊野本宮館。

世界遺産熊野本宮館。 瑞鳳殿大広間。

瑞鳳殿大広間。

19:00

桂珍念さんの落語。

19:00

桂珍念さんの落語。