第1章 軍国少年・少女 その2 教育勅語と瀬戸内寂聴(じゃくちょう)

前回の第9回では、第1章・その1「騙されたら殺される」として、軍国少年や軍国教師がわたしたちに残したメッセージについて書きました。今回は、「天皇の軍隊を作った教育」の源とも言える「教育勅語」にまつわる話を書きます。

三河教労機関紙2006年度連載 『日中・太平洋戦争と教育』 第10回 2007年2月

第1章 軍国少年・少女 その2 教育勅語と瀬戸内寂聴(じゃくちょう)

前回の第9回では、第1章・その1「騙されたら殺される」として、軍国少年や軍国教師がわたしたちに残したメッセージについて書きました。今回は、「天皇の軍隊を作った教育」の源とも言える「教育勅語」にまつわる話を書きます。

“白い手袋”と“御真影”と“まっちゃんのしっこ”

作家、瀬戸内寂聴さんは、自伝『晴美と寂聴のすべて』に、

「私は小学校に上がる前には『のりと』も『はんにゃしんぎょう』も空で高らかに一句もつかえずにいえるようになっていた。それは母が口うつしに教えた『教育勅語』と同じ速さで私の無垢な脳にしみこんでいった。私は『のりと』も『おきょう』も『ちょくご』も同じように節をつけて覚えた」と書いています。

また、1929(昭和4)年・7歳の項に、小学1・2年の記憶を次のように書いています。

「卒業式、入学式、進級式、地久節、天長節…それらの式は、私にとって、白い手袋の記憶にはじまり、白い手袋の記憶でとじられた。白い手袋をはめた(校長の)十本の指が講堂壇上の正面の檜(ひのき)の開き戸にかかった瞬間、私たちは長い最敬礼を強いられる。上気した顔を上げてみると、あけはなされた開き戸の、紫の幕のかげから、くもった鏡のように、にぶく光る御真影(ごしんえい、天皇の写真のこと)が見下ろしている。白い手袋の手が、桐の箱のふたをとり、にんじゅつの巻きもののようなものを、うやうやしくおしいただく。ふたたび、こんどこそ無限に長いように思われる最敬礼の号令がかかる。意味もわからない、お経のような教育勅語がえんえんとつづく間、上体をおりまげ、床をみつめていなければならない退屈と苦痛は、小学一年生や二年生の小さいからだと幼い神経には、たえがたい、ごうもんであった。

私の隣にたっている、まっちゃんという女の子は、ギョメイギョジと、ふるえをおびた声が、荘重な余韻をひいて消えるのを待ちかね、おしっこをもらすくせがあった。長い緊張が、ギョメイギョジで終わりをつげる、その喜びと安心に、身体中の筋肉と内臓が、一時にゆるんでしまうらしかった。まっちゃんは、二年の終わりから、学校に来なくなったけれど、私は、最敬礼の度、頭にじりじり血がのぼってくると、まっちゃんの尿の音を思い出してならなかった。」

「神さまってなんですか?」 「テンノウヘイカです」

「そんな一年生のある日、私たちのクラスは、校長先生の授業を受けていた。担任の女教師が急病で休み、教頭も留守なので、校長が、気まぐれに授業をみる気になったものらしい。校長先生の授業だというので、たいそう固くなった私たちに向い、おなかがつきだしはじめた校長は、とりわけにこにこ顔をつくって、きいたのであった。『みなさん、神さまって何ですか?知っているひと、手をあげてごらん』いろんな答がとびだした。『天神さまです』『八幡さまです』『イエスさまです』『おてんとさまです』…校長先生は、ひとつひとつの答に、悠揚とした笑顔でうなずいてみせた。『ほかに?まだありますか?神さまってなんですか?』…とつぜん、その手が、まっすぐ私に向かってつきつけられた。『はい、いってごらん。神さまってなんですか?』ばね仕掛けのようにとび上がった私は、『テンノウヘイカです』と反射的に答えていた。

いったとたん、私はまっ赤になり、泣きだしそうになった。校長先生のはだかの手が、白い手袋を連想させ−その白い手袋が、紫の幕のかげに、にぶく光る御真影をよびおこしたのだ。…私は、口にだしたとたん、おそれと心配でふるえあがったのだ。えらい校長先生が、白い手袋をつけ、あんなにも、うやうやしく敬意を表し、私たちが、あんなにも苦しいおじぎを長々と強いられる、その尊いものを口にした恐ろしさであった。

気がつくと、私のそばに、校長先生が立っていた。思いがけないことには、校長先生はいっそうににこにこした顔で、私の頭をなでていた。…『いいお答えができました。だれに教えてもらいましたか?』私は、事の意外にぼうぜんとなり、罪人のようにちぢこまった。…… 校長先生に頭をなでられたという光栄が私を生真面目な優等生にしたてあげた。県学視とか、他県のおえらい人たちが参観にくるたび、先生は私を立たし『教育勅語』を暗唱させた。二年生の私が意味もわからない教育勅語を、一字一句まちがえずに暗唱するのは、一つの見せ物であるらしかった。」

優等生は、軍国少女に仕立て上げられた

瀬戸内寂聴さんも、三浦綾子さんのように優等生で、軍国少女になりました。『人が好き−私の履歴書』に次のように書いています。「小学校、中学校を通して私は優等生であり、成績は一番だった。女学校へ入った時も一番で答辞を読んだ。いつも級長に選ばれた。」「田舎町の県立高女でスパルタ教育を受けてきた私は、いまだに日本はいざという時は神風が吹くと信じていたし、その頃は自分が男でなかったのが口惜しいと思っていた。私の憧れは海軍兵学校に入ることだった。日本人なんだから、天皇陛下が始めた戦争に征くのは男なら当然と思っていた。忠君愛国の固まりのような私は、東京女子大の学生がのんびりして、戦争どこ吹く風と暮らしているのが、時々猛然と腹立たしかった。」

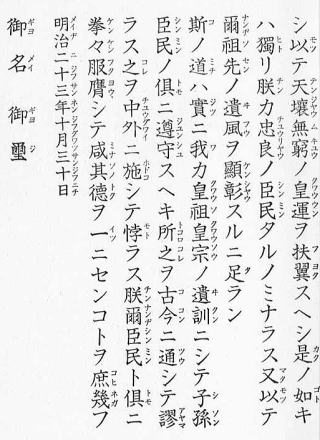

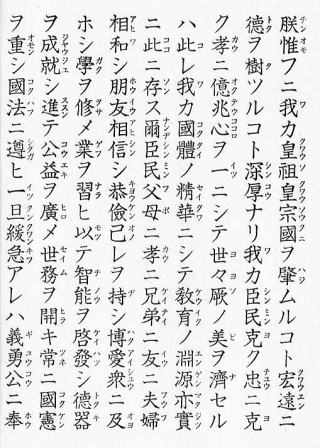

| 教育勅語 | |

|