第1部「天皇の軍隊」では、日本軍の実態を書きました。第2部は、そのような狂気の軍隊・国民を作った「教育」はどのようなものだったのかを書いていきたいと思います。

三河教労機関紙2006年度連載

『日中・太平洋戦争と教育』第9回 2007年2月

![]()

第1部「天皇の軍隊」では、日本軍の実態を書きました。第2部は、そのような狂気の軍隊・国民を作った「教育」はどのようなものだったのかを書いていきたいと思います。

“お上の言うとおりにしたら殺される” 軍国少年の伝言

わたしは中学時代に、後に岡崎市議から県会議員になった田中定雄氏に社会科を教わりました。わたしは理科や数学が好きでしたが、田中先生の授業にはぞっこん惚れ込みました。先生の話は明快でしっかりと筋が通っており、貧しかったわたしは、弱者に対する温かみを感じたのだと思います。試験前になると、宝物を作るようにノートを清書し直した覚えがあります。先生が紹介した本を図書館で探し、授業になると机に置いていました。先生から「勉強しているな」と声をかけられるのがとても楽しみでした。

先生は授業の合間に、自分は軍国少年だったことや、高知の生徒が桂が浜で教師と学力テスト反対のストをしたというような話をされた記憶があります。

田中先生の授業で未だに忘れられないことばの一つに、江戸時代の町民か農民のしたたかな智恵として紹介された「お上の言うとおりにしたら殺される」ということばがありました。このことばは今でも、「政府・文科省や教育委員会の言うとおりの教育をしたら、教育は殺される」と、形を変えてわたしの胸に生きています。

三河教労の組合員であった永田暉元教諭も、天皇は神であり、神風が吹いて日本は戦争に絶対勝つと信じていた軍国少年だったと言います。氏は生徒たちに、「何のために勉強するのか。それは、騙されて殺されないためだ」と語りました。

「お上の言うとおりにしたら殺される」、「騙されたら殺される」は共に、あの戦争の時代に軍国少年だった先輩たちが、私たちに一番伝えたいメッセージだと思います。

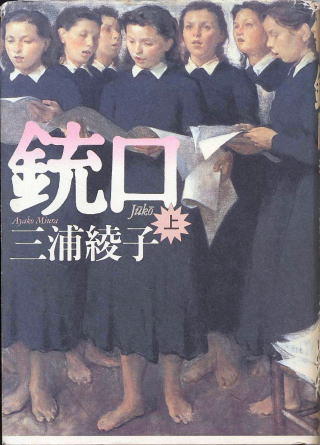

軍国教員だった三浦綾子さんのメッセージ『銃口』

『銃口』は、昭和の軍国主義の時代を背景に、恩師のような人間味あふれる先生になりたいと希望と情熱に燃えていた青年教師北森竜太が、「北海道綴方(つづりかた)連盟事件」と呼ばれる思想弾圧に巻き込まれて教師をやめざるを得なくなり、更には兵士として中国大陸に送り込まれ、敗戦から過酷な逃避行を経て帰国、教師に復帰するまでの青春と成長を描いた作品です。

『銃口』は、三浦綾子さんの(昭和14年から21年までの)7年間の教員生活の体験を基にしていますが、教員時代の彼女は、「天皇陛下の赤子(せきし)を育てる教育」に情熱をもち、小学3年生の男児たちに、迷いもなく「大きくなったらね、あなたがたもみ(御)国のために死ぬのよ」と熱く語った軍国教師でした。

『銃口』は、三浦綾子さん最後の長編小説です。取材を始めたのは1989年で、教員をやめてから43年たっていました。この作品を書き始めるにはそれだけの長い歳月が必要だったのでしょう。4年かけて1993年夏に書き終え、1999年に亡くなっています。

三浦綾子さんは、旭川市立高等女学校に最優秀で入学した優等生で、思いこむと一途な性格ゆえに、軍国少女に育ちました。高女2年生のときの作文に「我が大日本帝国を発展せしめて国威を世界に輝かせなければならない」と書いています。

17才で小学校教員となりました。2000年に放送されたTV番組『知ってるつもり 三浦綾子』に教え子の渋谷氏が登場し、「(先生から)戦争は天皇陛下の御心の聖戦であると教えられた。几帳面で勝ち気で情熱を持って指導をする教師だった」と語っています。

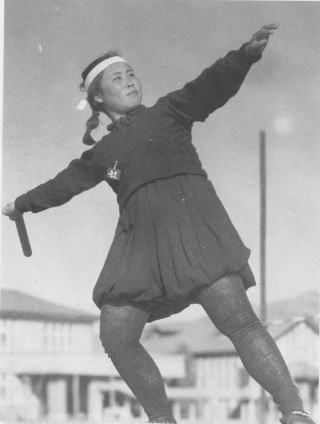

|

| 女学生の手榴弾投げ訓練 |

それゆえ、敗戦は彼女をたたきのめしました。決定的な打撃になったのは、占領軍の指令による教科書への墨ぬりでした。『石ころのうた』に次のように書いています。「教科書は汚してはならない。大事に扱わなければならないと教えてきた。その教科書に墨をぬらせる。…教師にとってこれほどの屈辱があろうか。…わたしは七年間、生徒に真剣に打ち込んできたはずだった。」「その真剣に教えてきたことが過ちだったとしたら、わたしはこの七年を無駄に過ごしてしまったのか。いや、無駄ならよい。だが過ちだとしたら、…何といって謝るべきだろう。…わたしは急速に自信を失っていった。」こうして三浦さんは、虚無、無気力、人間不信にとりつかれ、翌46年3月ついに退職しました。

目をそらすことなく、生きつづけるものでありたい

安川寿之輔名古屋大名誉教授は、著『15年戦争と教育』で次のように指摘しています。

教員が単なる権力の伝声管や「思想皇軍」となって教育実践にとりくむことの誤りは明白であろう。その意味では、子ども好きで善良で真面目な教員、目前の児童に情熱をもやす教員ほど権力にからめとられやすいことに留意しなければならない。一歩退いて、歴史と社会全体を見通す力量をもたずに、目前の生徒の教育実践に体当たりでとりくんだことで、心ならずも侵略戦争に加担してしまったことを悔やむ教員の証言は多い。

権力によって自分が見事に石ころに扱われた口惜しさを語った三浦(堀田)綾子の『石ころのうた』は、その代表である。「やみくもに生徒がかわいい、そのくせ、実にきびしいというだけの教師だった。目の前のことしか見えなかったのだ」「思想らしいものを持たなかった。」「日本の国がどのような方向に歩みつつあるか…深く心にとめることもなく、毎日をただ、このように生徒に夢中になって暮らす」「〈天皇陛下の赤子を育てる〉教育に情熱は持っていても」、肝心のその「天皇がいかなる存在か、また戦局がいかに動いているかを知る、聡明な触覚は持ってはいなかった」

三浦さんは『銃口』のあとがきに「昭和時代が終わっても、なお終わらぬものに目をそらすことなく、生き続けるものでありたいと願いつつ、ペンを置く」と記しています。